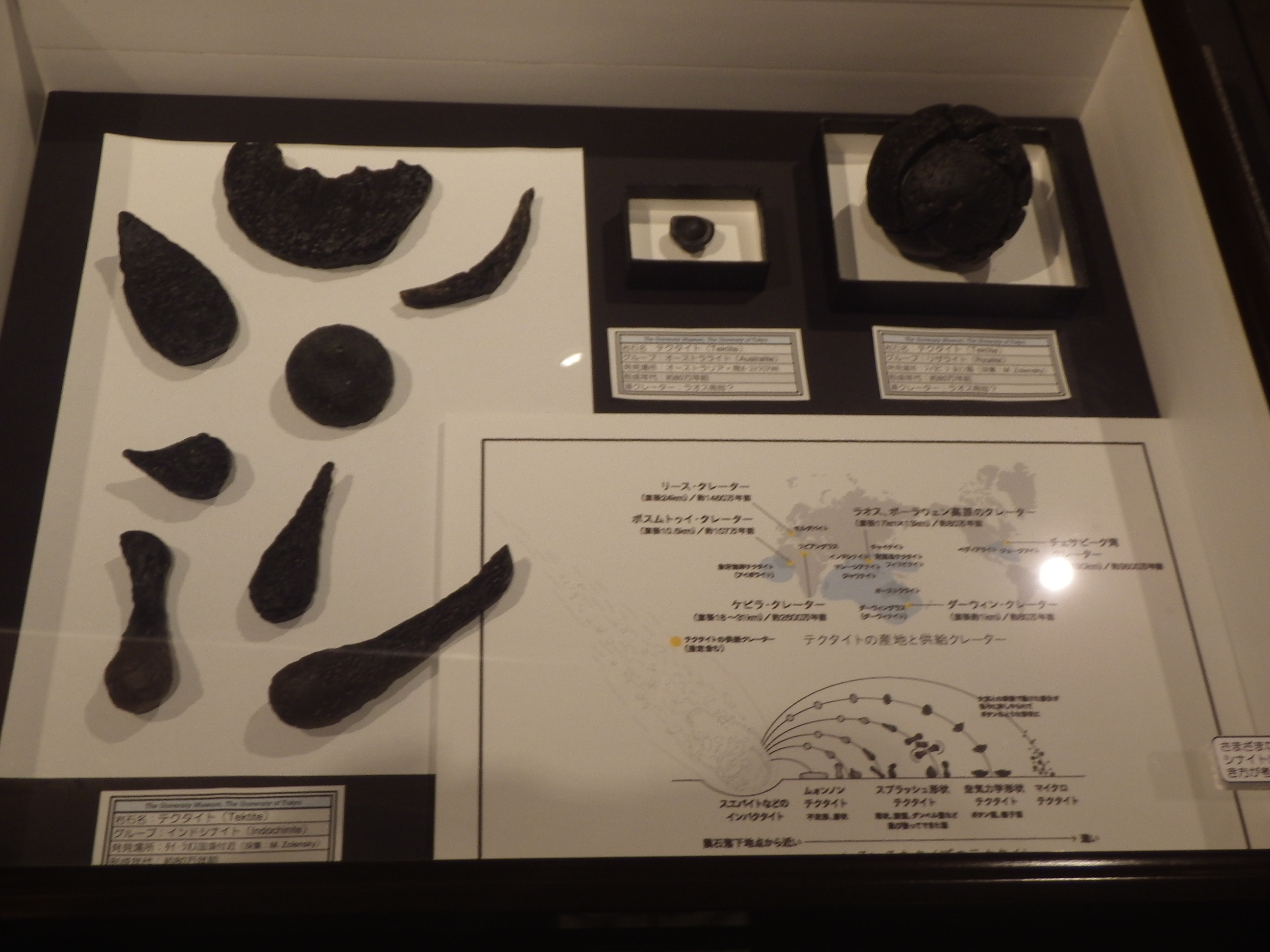

文京区教育センターでやっている、東京大学総合研究博物館コレクション スクール・モバイルミュージアム「隕石 星のカケラが語ること」

隕石とは、宇宙から地球に落ちてきた石で、そのほとんどは小さなチリで「宇宙塵」とか「微隕石」と呼ばれているものです。しかし、まれに2mmを超える「隕石」があり、年間10個ほど落下後すぐに回収されています。

ちなみに、展示されている隕石は、真空ポンプで引いたデシケーターに保存されているものもあります。鉄が空気中の酸素で酸化しないようにするためです。

隕石を調べると、太陽系ができたころのことが分かります。地球は大きな惑星で、今も変化を続けていますから、地球の石を調べても昔のことはわかりません。ところが、今の小惑星は、惑星となる前に成長できないまま終わってしまったので、過去の、それも太陽系ができたころ当たりの状態のまま残っているのです。

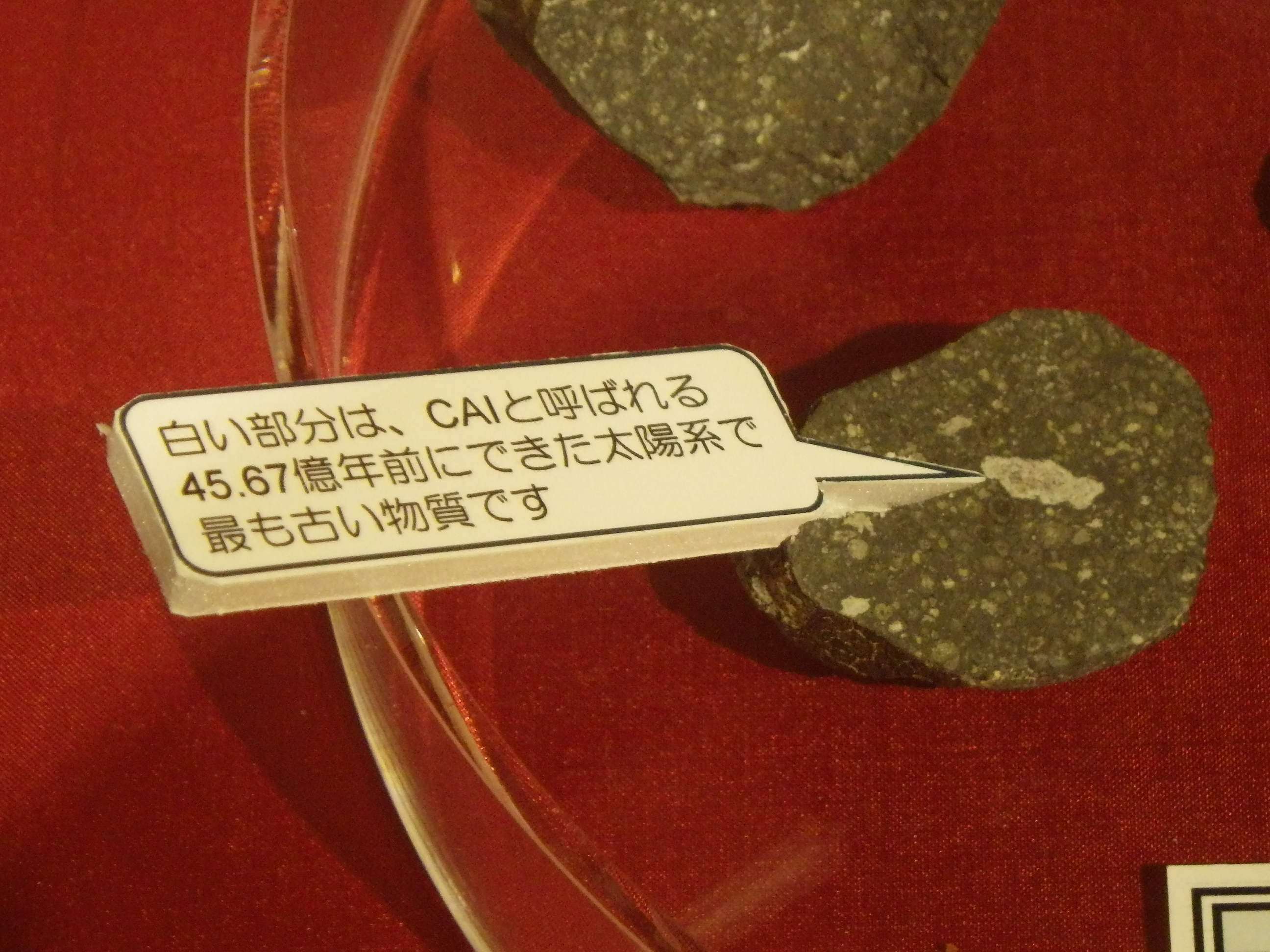

こちらは、未分化の、いうなれば「赤ちゃん」の状態のままの隕石。チリが集まっただけで大きな変化はなく、外側も内側も同じような岩石質のかけらです。特に球粒状組織であるコンドリュールchondruleをもつ隕石はコンドライトchondriteと言われています。

内側太陽系(火星より内側)の「赤ちゃん」隕石

外側太陽系(火星より外側)の「赤ちゃん」隕石

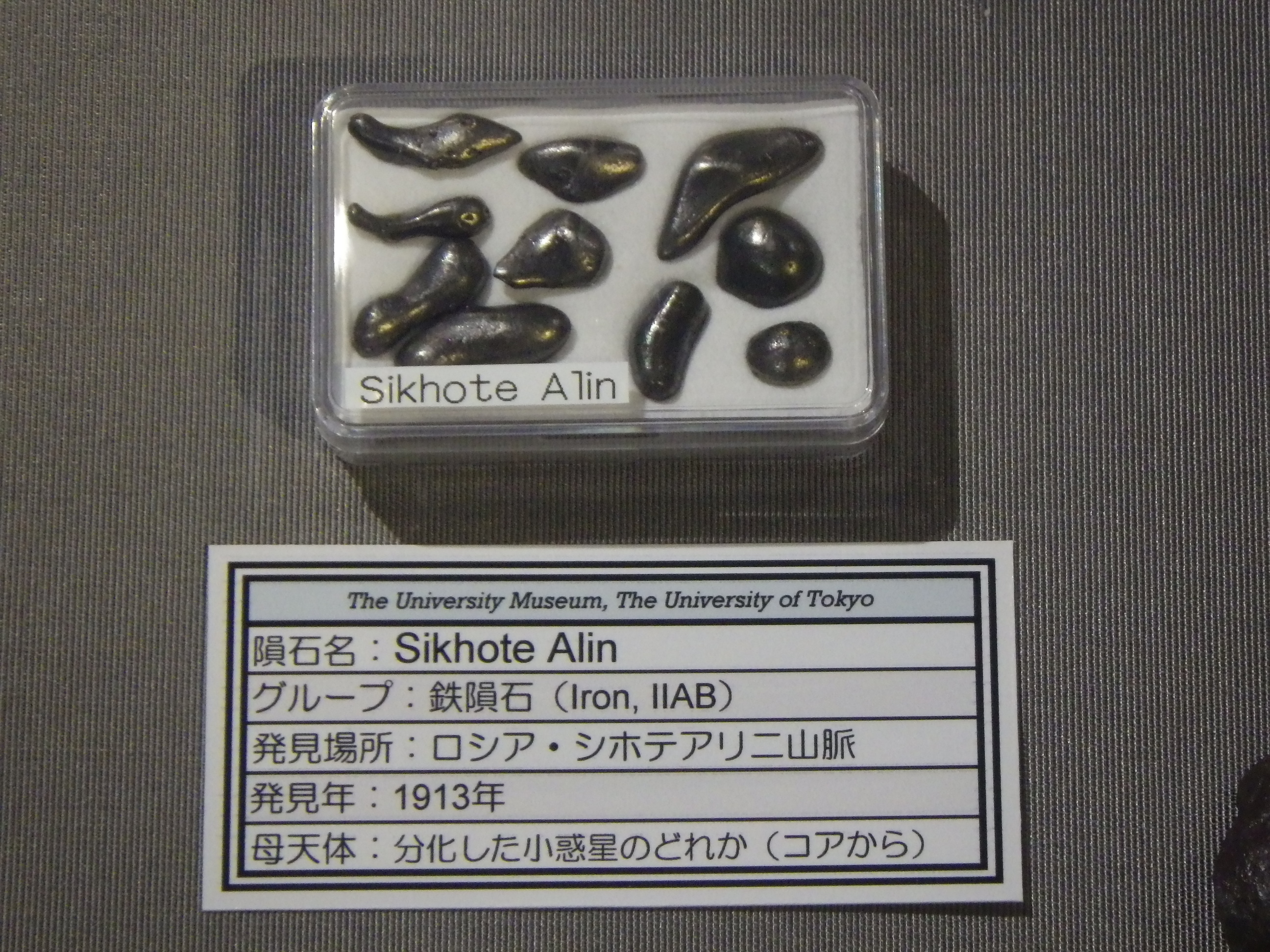

で、小惑星の中で1割くらいの天体は、この「赤ちゃん」が合併して成長した「子供」です、赤ちゃんが集まると高温になってとけてマグマになります。すると金属のような密度の大きい成分は中心に集まり「コア」となり、石のような密度の小さい成分は、その周囲に「マントル」「地殻」となります。こうして分化した天体は「原始惑星」なんて呼ばれています。

そうすると、この分化天体というか原始惑星の隕石は、どの部分かによって成分が変わってくることが想像つくと思います。実際その通りで、コア付近の隕石は鉄隕石、マントルや地殻の隕石はエコンドライトとよばれる石質隕石、そしてコアとマントルの境界あたりだと石鉄隕石と、リーズナブルに種類が分かれるわけです。

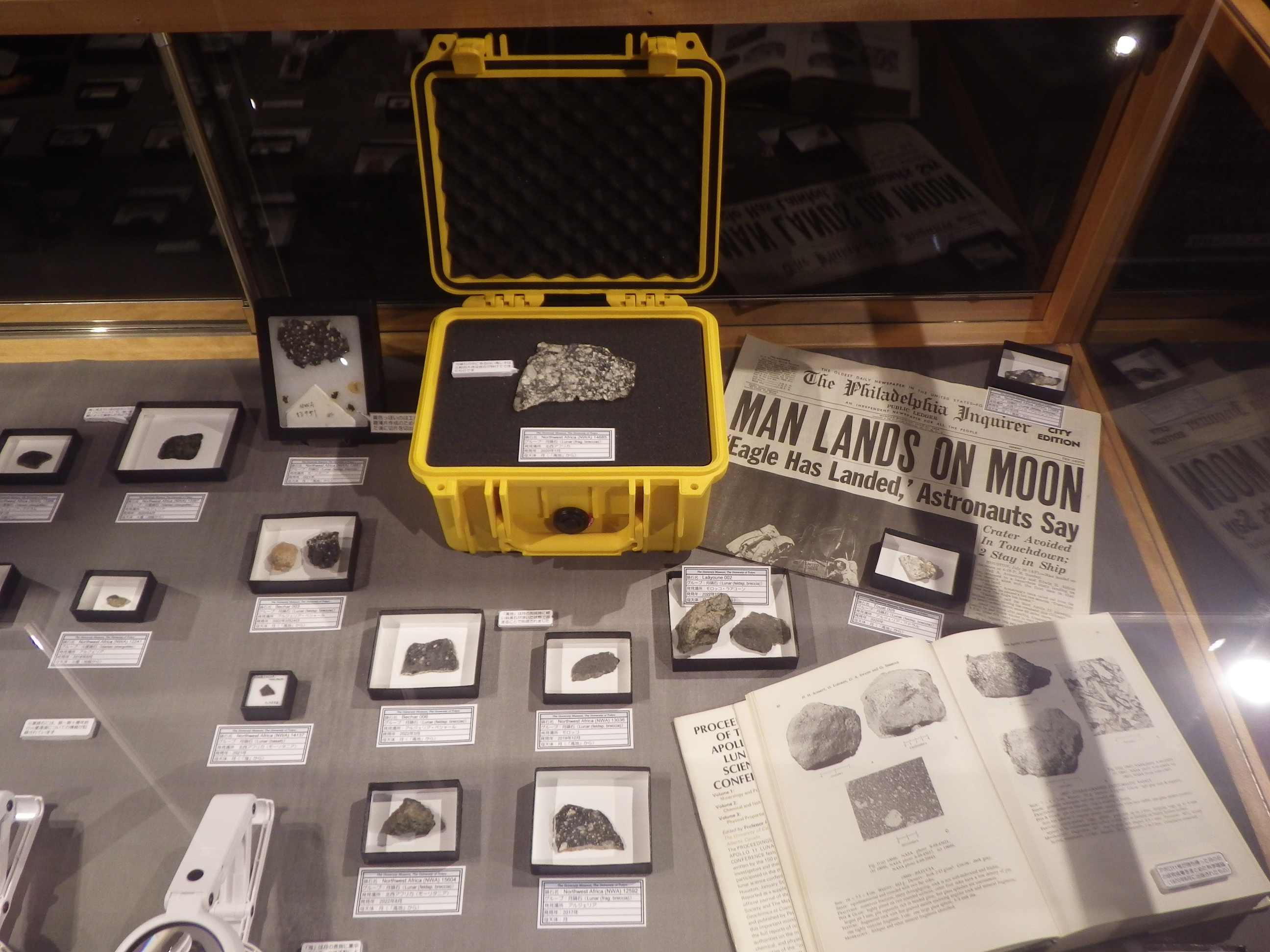

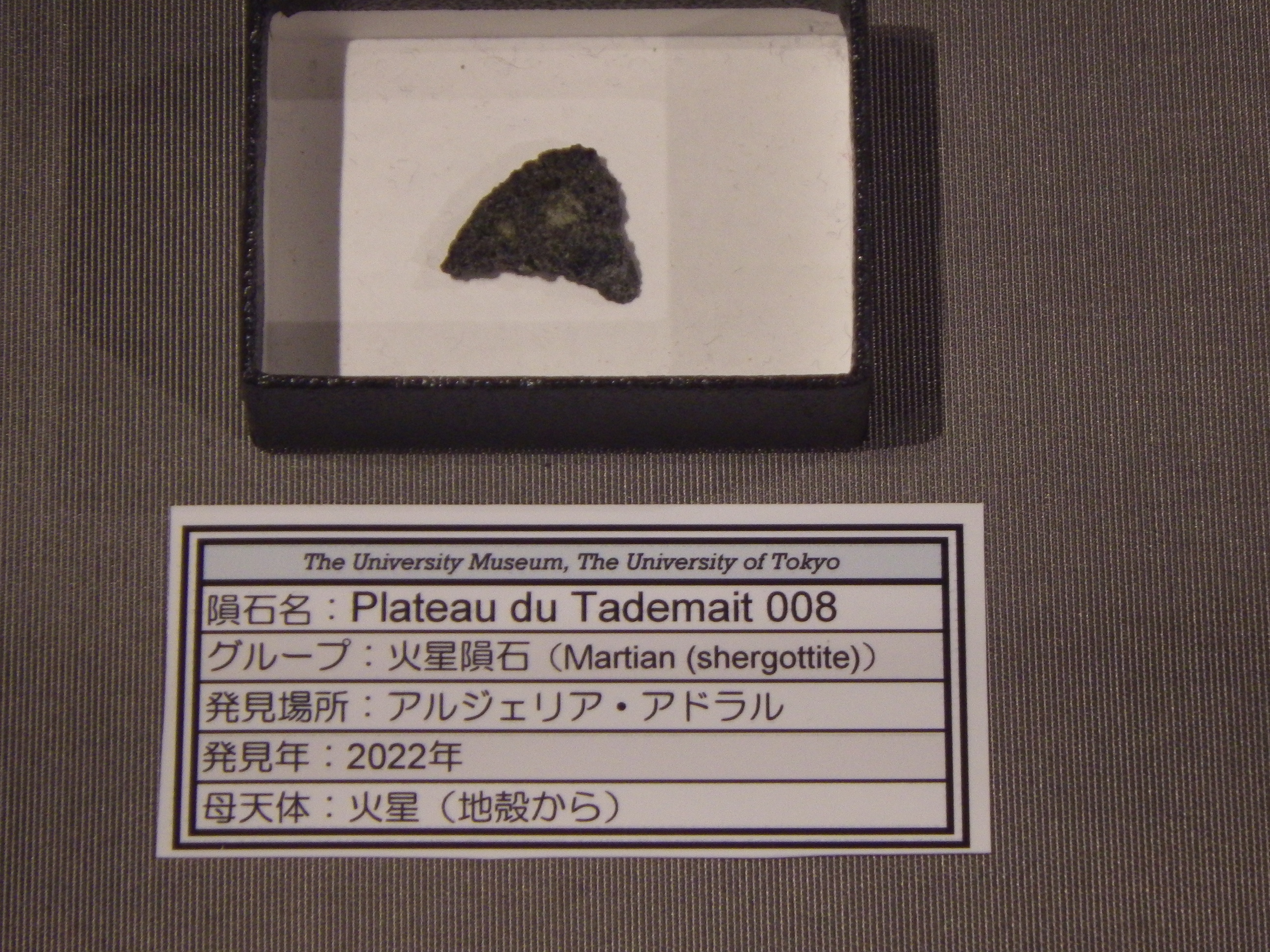

で、隕石は別に火星と木星の間にある小惑星からだけではなく、月や火星からのものもあります。

例えばこれは月の隕石。

そしてこちらが火星の隕石。

一方、隕石が落ちてきた地球ですが、地球のどこに落ちてもおかしくありませんから砂漠や南極などに落ちたものを拾いに行くこともあります。

1450万年前の隕石の衝突の衝撃でもともと化石だったべレムナイトが断片化したもの

最後に、本物の隕石はどれだ?いうクイズが。はずれはそこら辺の石もあるのですが、見分けるのは専門家でも難しいんだそうです。

2025年3月31日[月]まで。日曜・祝日そして12月29日-1月3日は閉館。

この石には46億年の歴史が…と思うと感慨深くなって地学の醍醐味が満喫できます。一つ一つじっくり見てみたい展示です。

コメント