過酸化水素水は消防法でいう危険物なのでしょうか。

消防法では別表第一に

消防法 別表第1

類別 性質 品名

第六類 酸化性液体 二 過酸化水素

とあります。それではすぐに危険物といっていいかというと、さにあらず。備考の二十に

二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

で、その政令で定める「酸化力の潜在的な危険性」を判断する試験とは燃焼試験といわれ、標準物質と木粉の混合物の燃焼時間と、試験物品と木粉の混合物の燃焼時間を比較して判定するそうです。具体的な方法は危険物確認試験実施マニュアルに詳しいというのですが、amazonはじめ本屋系のサイトをみてみるとこぞってお取り扱いできない商品となっていて、あ、絶版だな…と。かといってカーリルローカルで都内の公共図書館の横断検索をやってもものの見事に全滅。そしてサイニーもダメ。このためだけに国会図書館に行くのもなぁ…と思ったら、まさかの化学物質の爆発安全情報データベースにシレッと掲載。今までの苦労は何だったんだ。

ということで第6類の燃焼試験について調べてみると、方法は確かに詳しく書いてありました。マニュアルらしくこれにしたがってやるんだなと。

しかし。

試験実施マニュアルなので当然といえば当然なのですが、過酸化水素を実際に実験した結果が載っているわけではないのですよ。で、結果をネットで調べてもわからない(ここに載っているという情報があったらコメントで教えて下さい)。試験結果によって危険物かそうでないか判定するのに、肝心のその結果が分からないのです。マグネシウムはいいよな、法令で完結して。

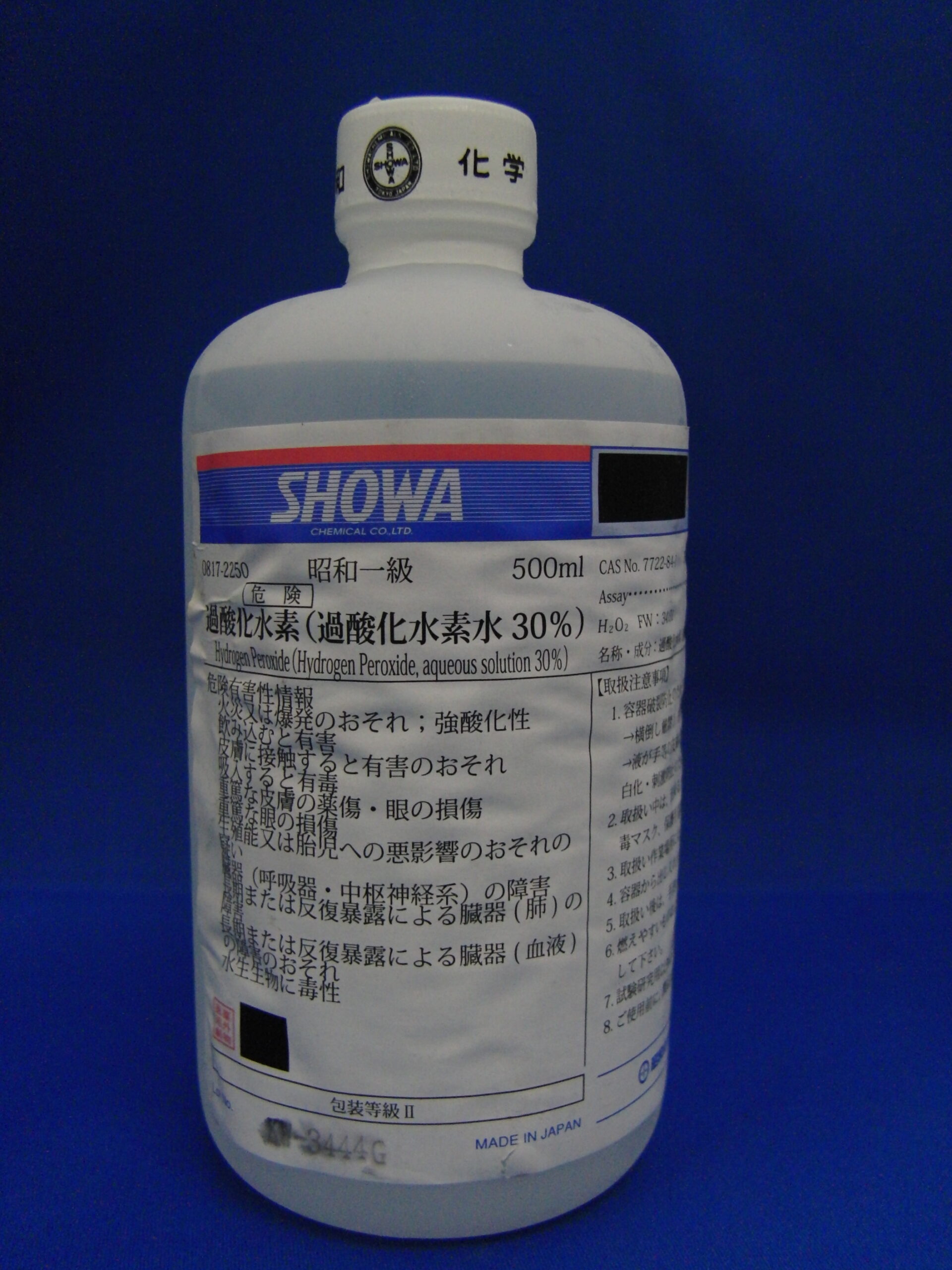

ところで、ネットで調査しているときに、複数の危険物取扱者試験関連のサイトでは36%以上は危険物になると書かれているのを見つけました。なるほど、これならたしかに35%の過酸化水素が出回っている理由もわかります。危険物にならないギリギリのラインですから。サンポールの塩酸の濃度が9.5%なのは、濃い方が汚れは落ちるけど、10%を超えると劇物になって普通に買えなくなるので、そうならないギリギリのラインを狙ったようなものですね。

また、柿田公太郎:過酸化水素の危険性,安全工学,9(6),pp.360367,1970でも、次のような記述を見つけました。なお、柿田氏は自治省消防庁予防課の方です。

過酸化水素の濃度が35%以上のものは消防法の危険物に指走されており,貯蔵し,取扱いまたは運搬する場合には消防法第3章の適用をうける.

さらに、1983年の有機合成化学協会誌には、ケミカルズ覚え書きというところに過酸化水素は36%以上で危険物になると書いてあります。もっとも、これらの情報はいかんせん昭和と情報が古く、当時はそれで正しかったのでしょうが、その後法改正があった可能性も捨てきれません。実際にこの文書では過酸化水素が危険物第1類となっていますが、現在では第6類に分類されています。

一方、宇部MC過酸化水素の45%過酸化水素のSDSには消防法の規制に非該当だと書かれていますが、60%過酸化水素のSDSには消防法の規制が書かれています。三菱ガス化学もしかり(45%、60%)。

さらに、公正取引委員会のサイトにある企業結合の事例ですが

消防法上の区分として高濃度(50%以上)のものは,危険物第6類「酸化性液体」として,その輸送・取扱い・貯蔵及び使用設備などに一定の材質のものを使用するよう規制されている。

と50%以上で危険物とするという記述があります。

結局、どうなんでしょうか。

あくまでも憶測ですが、過水業界のSDSから考えると、50%が正解のように思えます。

「ケミカルズ覚え書き」にあるようにかつては36%だったのですが、改正されたのでしょう。ところが直接過水を扱う現場に関わっていない危険物取扱者試験対策の界隈では、試験問題でこの論点の出題がないので、マイナーな第6類のそんな改正をつゆ知らず古い情報がまかり通っている。そんなところじゃないでしょうか。

真相を消防署に聞いてみたいけれど、直接仕事にかかわることでもないのに消防署の人の手を煩わせるのも申し訳ないなと思うし、過酸化水素と同じ第6類の硝酸について消防署に問い合わせたところ、たらいまわしにされた挙句、微妙な回答しかかえってこなかった事例(A-4.の解答に対するお礼・補足)もあり、スパッと回答が得られない可能性も高そうです。

もし、正解をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

コメント