探究的な活動では、課題に対して予想や仮説を立てることがあります。これとは別に、これからこういう実験をするんだけど、この結果はどうなると思う?というレベルの「結果の予想」があります。

ここでは後者についての話です。

この予想には、思うに3つのねらいがあります。

一つは、これからやる実験への「主体的に学習に取り組む態度」を高めること。情意面でのねらいです。

なんだかんだ言っても、学習指導要領にそって、課題を与えられて、一定の実験をやる。そこにはいくらかの工夫はあっても、ある程度の枠組みは決まっている。ときには、実験操作の理由がわからなくても、とりあえず教科書の実験方法に書いているからやってみる、という「レシピを見て作る料理」のようなこともあるかもしれない(もちろん、良いことではないけれど、現実的にはそういうケースもあるでしょう)。

そんなときに、科学的根拠の有無は置いといて「こうなるだろう」という予想をもとに実験を行うことで、「予想はあっていたかな?」という視点でその実験に進んで関わり、そこから科学的に探究しようとする態度が高められるなら、それはいいことではないですか、という考え。

ところが、とにかく予想させれば学びに向かおうとするか、主体的に学習に取り組もうとするか、自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとするか、と言えば、決してそんなことないでしょう。

わかりやすくするため、わざと乱暴な会話で表現しますが

先生「今日は、この実験をやる」

生徒「あっそ(つまんね~)」

先生「結果を予想しなさい」

生徒「別にどうでもいいし」

先生「結果はア・イ・ウのどれになる?選べ!」

生徒「え~めんどくさ…じゃあ、アでいいやアで」

先生「じゃあ実験してみろ」

…というような感じでは主体的も何もあったもんじゃありません。

予想によって主体的に学習に取り組もうとするのは、生徒が自分の予想に対しての愛着、たとえば「自分の仮説が正しい!」という思い入れがあるときではないでしょうか。

だとすると、先生は「生徒が自分の予想への愛着をどう持たせるか」という点に注目する必要があります。それは、サン・テグジュペリの『星の王子様』の一節「あんたがあんたのバラの花をとてもたいせつに思ってるのはね、そのバラの花のために、ひまつぶししたからだよ」にもヒントがありますが、自分が立てた仮説のために(自分の仮説を守るために)、行動させることでしょう。

予想を頭の中にとどめておくよりは、ワークシートに書かせた方がよいですし、ワークシートに書くだけでなく、口頭で予想を発表するのも良いでしょう。さらには対立する予想をする人と議論をすることも有効でしょう。もっとも、簡単にできる実験をせずに延々と議論をするのもどうかと思いますが…。

一方、自分の予想に対しての愛着をもたせる方法としては、予想を立てる段階でも「ひまつぶし」ができます。

それが二つ目の、実験結果を予想させるねらいである「思考・判断・表現」の場にすることです。

既習事項(あるいは経験上の事実)を材料に、論理という手法で予想という結果を出す。「○○だから、この実験の結果は××になるはずだ」という予想をします。根拠があるからその予想には少なからず自信がある。(乏しい根拠でも、本人がそれを乏しい根拠だとわかっていれば、この予想は信憑性が低そうだ…と自分でメタ認知できるケースも結構アリなんじゃないかと思います)

さらに、その愛着を持った予想が崩れると、さらに効果的です。なぜだ!と実験後の「主体的に学習に取り組む態度」もグッと上がります。

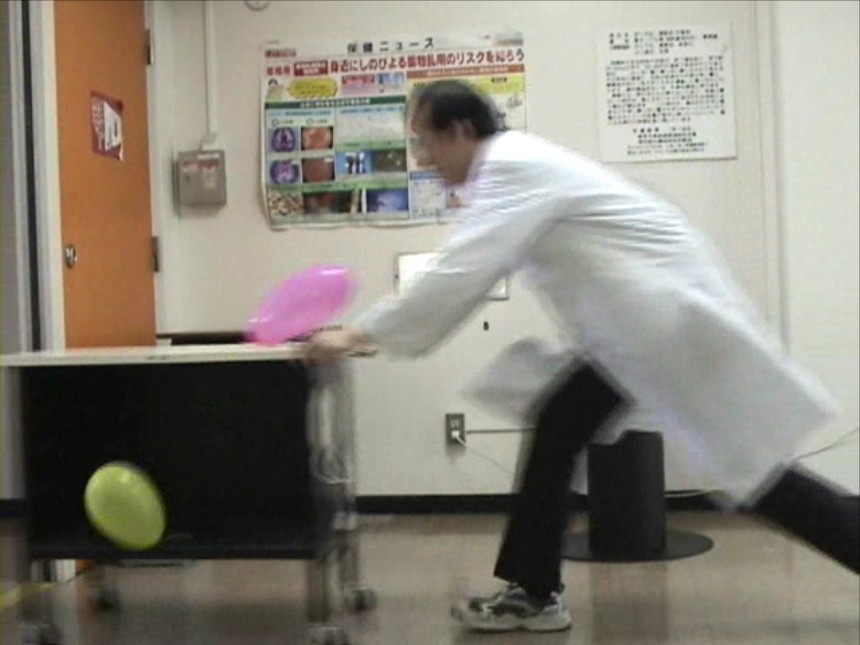

ただしこれをやるには、生徒が間違えそうな題材であることが必要ですね。ちなみに私の場合、「慣性の法則」を学んだ後に、「電車の中の風船」がどちらに傾くか、と言う事例でやってみました。

そして3つ目ですが…せっかく「予想」の話なので3つめのねらいとして私が何を挙げるか、予想してみてください。

・・・こう考えた人はいませんか?

3つのうち2つは「主体的に学習に取り組む態度」「思考・判断・表現」とあり、この共通点はどちらも評価の観点であること。だったら、3つめは「知識・技能」が来るんじゃないか…。

これは(理科でねらっている)「科学的」とは言い難いかもしれませんが、深読みという立派な思考です。忖度もそうですね。私もよくしますが。

そして、予想させることによって、読者の皆さんがこの後を読もうとする「主体的にブログを読む態度」を高めようとしているのだ、という私の魂胆を見抜いた人もいるかもしれませんね。

さて、私の考える「3つめのねらい」は、実験に視点(目的意識)をもたせること。

「知識・技能」と推測した人、残念でした…。愛着を持った予想を崩してみました~。サーセン orz

自然の世界(世の中)にはおもしろいもの・不思議なものでいっぱいあふれています。あまりにあふれているからこそ、私たちは当たり前のものとして見過ごしてしまいます。でもそれって、とってももったいないことですね。ふだん見過ごす事象に、視点を与える(問いかける)ことでより深く事象と向かい合う、そういう効果もあるのではないでしょうか。

これって、何も実験の予想に限らず、例えば観察したものをスケッチさせることにも通じます。単に観察するのではなく、スケッチすることで、見る部分を焦点化して観察することになります。そうすると、例えばデジカメ写真を撮って終わり、では見過ごしていたはずの部分に、何らかの発見をするかもしれません。

また、視点を与えるということは、「よそ見をさせない」という別の御利益もあります。

1年生の4月の授業で、植物の単元の導入として、校庭の周りの植物を観察します。ここでの最大のリスクは、生徒がわけのわからない植物を持ってきて「先生、これは何という植物ですか?」と質問されること。ここで明快に答えられないと、「この先生、実はあまり理科に詳しくないな」と思われ、あとは敗北しかありません。その危険回避の一つの方法として、校庭に行く前に「(先生が知っている)この植物を探してみよう」というような視点を与えてやることで、別の視点(わけわからない植物の名前に疑問をもつようなこと)からそらせるわけです。ちょっと姑息ですが(笑)。

コメント