自転車なんかについている反射板(リフレクター)、ありますよね。

反射板というから光に反射するわけですが、その反射の様子を鏡と比較してみたいと思います。

暗闇の中に鏡と反射板を並べて置き、鏡や反射板に対して垂直な位置からカメラのフラッシュ撮影をしてみます。

鏡も反射板も反射して光っていますね。

次に、鏡や反射板に対して斜めになる位置からカメラのフラッシュ撮影をしてみます。

お分かりいただけただろうか?(心霊特番のナレーション調に)

反射板は光っていますが、鏡は真っ暗です。

この状況を図に表してみましょう。鏡に入射したカメラのフラッシュの光は、反射の法則、すなわち入射角=反射角となって、カメラから見てあさっての方向に行ってしまい、カメラは鏡から反射した光を取り込むことはできません。

にもかかわらず、反射板に入射した光は、鏡と同じように入射したはずなのに、フラッシュのあるカメラ側に返り、光った反射板が写ります。なんといういうことでしょう?

課題:反射板はどうして斜めに入射しても光が光源側に反射してくるのだろうか。

といっても、見当がつきませんよね。課題にはあまり使いたくない「どうして」という聞き方ですし。こういうときは、対象物をよく観察することが鉄則。何かヒントが得られるかもしれません。

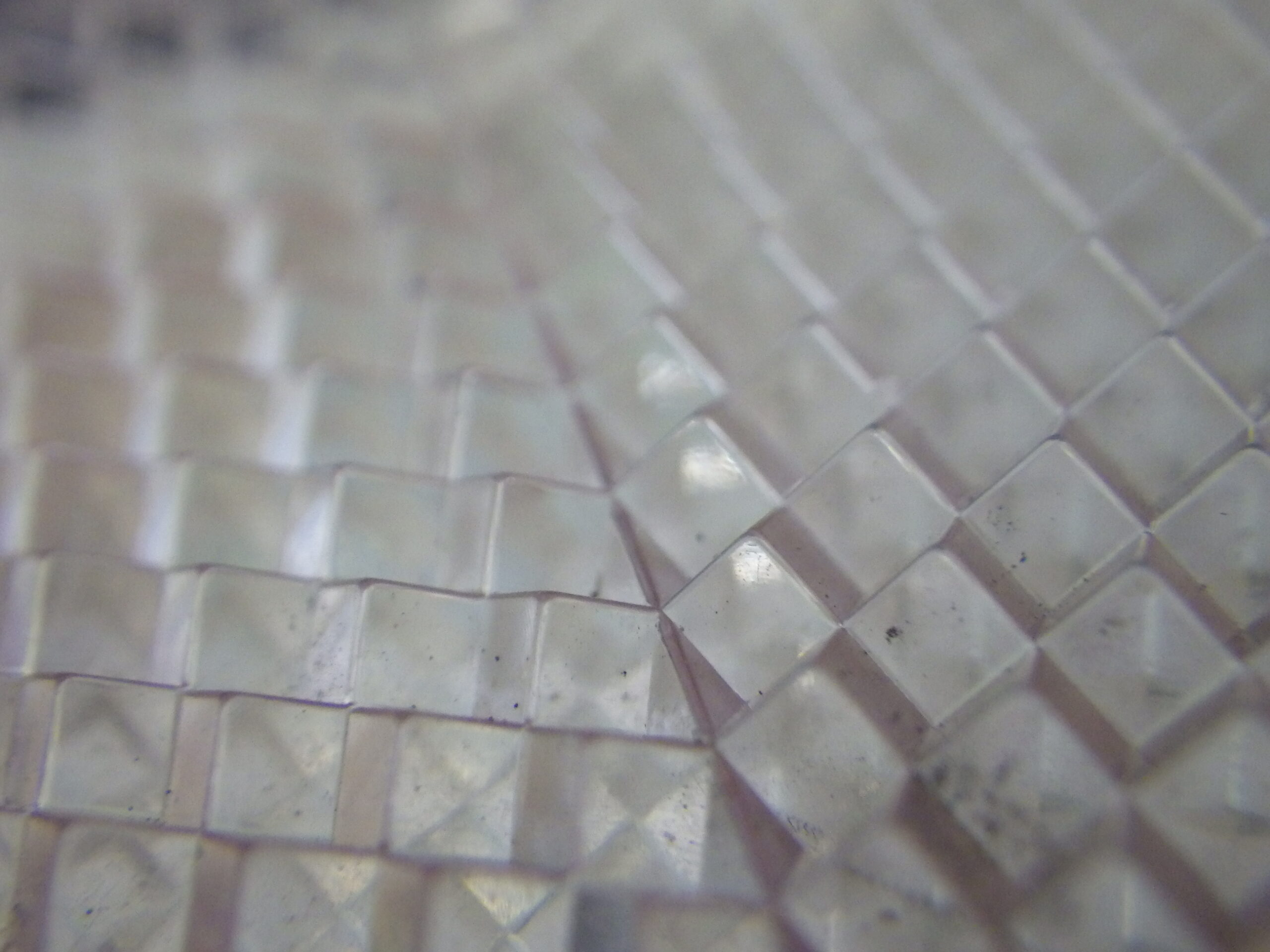

ということで、反射板をよくみてみましょう。模様が描かれていますね。この模様は、反射板の裏側では、立方体の角がたくさん並んでいる、つまり直角がたくさん組み合わさっていることがわかります。

直角。これが反射板の秘密に関係していそうですね。

それでは、2枚の鏡を直角に置いたとき、テキトーな角度で光が鏡に入射すると、光はどう進むでしょうか。

2つ例を挙げますが、こんな感じになります。

どんな角度で光が入射しても、入射光と平行に反射してくれます。つまり、正確には光源の位置とはズレるものの、光源のある方に光が戻ってくるわけです。

ところが、この反射板を題材にしている平成26年度秋田公立高校び入試問題(大問3)では、2枚の鏡を使ったモデル実験では、入射した光が戻ってこない例を挙げています。

なるほど、鏡の長さが足りずに2回目の反射ができないわけですね。

この入試問題ではモデル実験をした洋さんが「光源から見ても光って見えない場合もあるのではないかと考えました」と考察していましたが、実際の自動車のライトや懐中電灯のように面積のある光源から光が出る、つまり1本の光ではなく光源の位置や角度がずれた光がたくさんやってくるので、100%でないにしろ、戻ってくる光もちゃんとあるわけですね。実際いろいろな角度で反射板に光を当ててみましたがしっかり反射板は光っていたわけですし。(エネルギーの視点で考えれば、そもそも100%の明るさで光が戻ってくることを期待してはいけない)

コメント