タイトル変更しました。

不幸にして化学物質管理者に選任されてしまったものの、何をどうすればいいのかわからなくなって、ネットで検索してこのブログのこの記事を見つけた理科の先生、こんにちは。

法的な位置づけ

化学物質管理者は、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとして位置づけられており、表示および通知に関する事項、リスクアセスメントの実施及び記録の保存、ばく露低減対策、労働災害発生時の対応、労働者の教育に携わります。

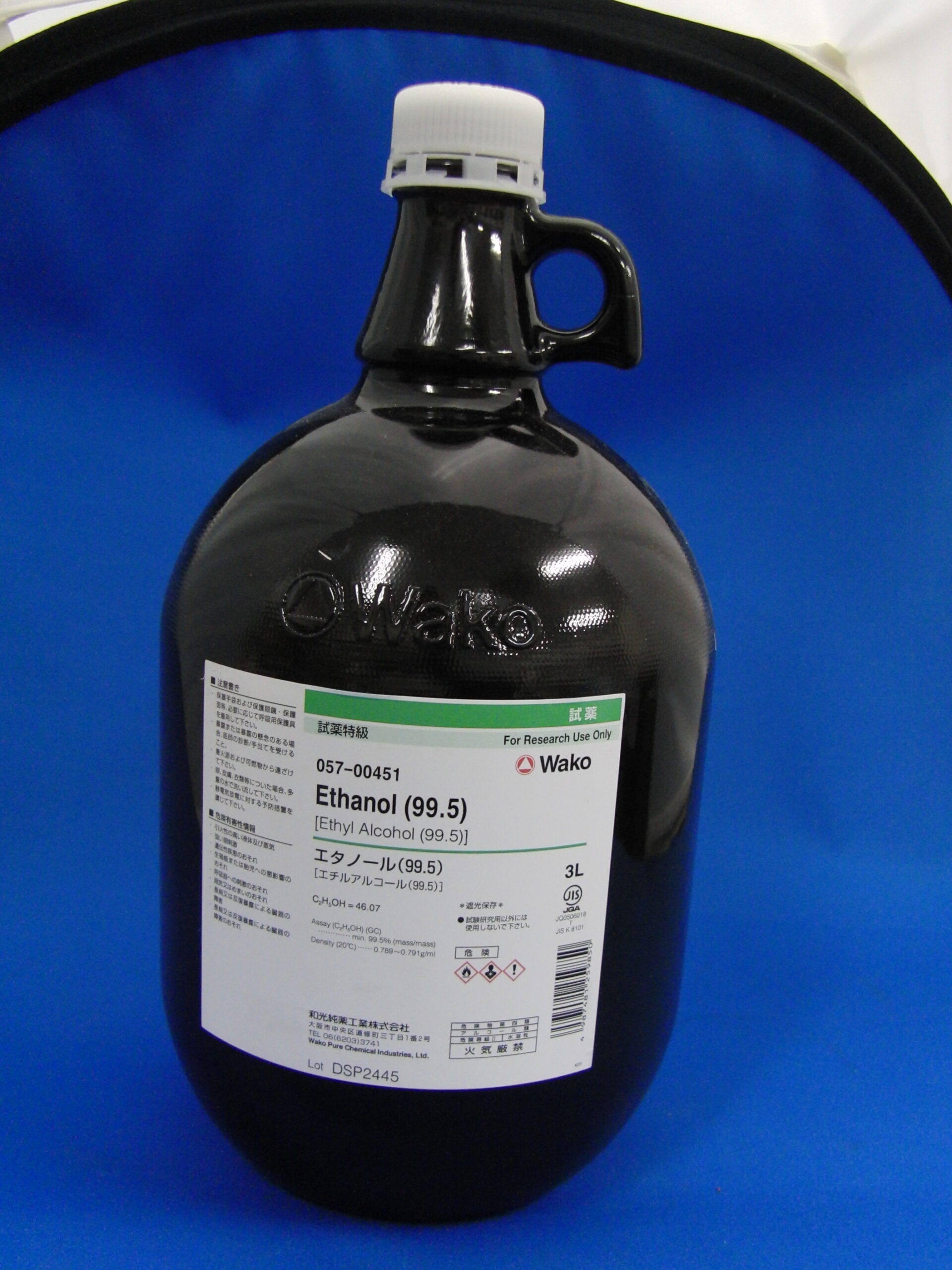

そして、第1回でやったように、化学物質管理者は、リスクアセスメント等が義務付けられている危険性・有害性のある化学物質(塩酸やエタノールでもうアウトです)を扱うすべての事業場(事業場の規模に拘わらず)で選任されなければなりません。したがって、小学校でさえも塩酸くらいは実験で使うので置いてあるはずですから余裕で該当します。

職務

化学物質管理者の職務にはこんなものがあります。

①ラベル表示および安全データシート(SDS)交付に関すること 学校は化学物質を製造・譲渡・提供することはないから対象外。

② リスクアセスメントの実施に関すること

③ リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容および実施に関すること

④ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること

⑤ リスクアセスメントの結果等の記録の作成および保存ならびに労働者への周知に関すること

⑥ リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、労働者のばく露状況、労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存ならびに労働者への周知に関すること

⑦ 労働者への周知、教育に関すること

こう見てみるとかなり専門的で大変そうな感じがしますね。はい、そのとおりです。

専任要件

で、ここが恐ろしいんだけど、化学物質管理者の専任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者」です。ま、上で見てきたような専門性の高そうな職務を遂行できる能力をもつ人じゃないと困りますよね。 しかしよく見てみると、具体的な免許をもっているとか、講習を受けたとかというわけではなく、事業者が「こいつは必要な能力を有する」と認めたら選任できるわけです。

化学物質(正確には「リスクアセスメント対象物」)を製造する事業場なら、既定の講習を受けた人でないと専任できないのですが、学校は化学物質を製造しているわけではないので、その必要はありません。

そして、事業者には専任義務がありますから、誰かを選ばないといけない。そうすると「理科なんだからお前やれ」ってことになるのは火を見るよりも明らかですね。

もっとも、命じられた側に立ってみれば、選任はされたものの、果たして自分に化学物質の管理にかかる技術的事項(つまり実務)がちゃんとできるのか、いやできない(反語)…となるということはよくわかります。

理科の先生といっても化学が専門とは限りません。いや、仮に化学が専門だとしても労働安全衛生にまで詳しい人はいないでしょう。私くらいしか。

で、隙あれば自分語りをすると、私は20年位前には資格コレクターだったということもあり、宅建、行政書士を取った勢いで社労士も目指したら玉砕して、せめて第1種衛生管理者免許だけでも…ということで取得してしまった黒歴史があったなぁ。

ちなみに第1種衛生管理者免許を持っていると保護具着用管理責任者になれてしまいます。

そしてこれまた20年位前の話だけど、大学で化学物質管理に関する無料の講習会があって、当時、日本に導入されたばかりのMSDS(現在のSDS)や、これから導入されるGHSの話を若気の至りで聴講してしまい、さらにヲタの血が騒いで自主的に掘り下げて無駄に詳しくなってしまったという罪を犯したがために、理科の先生向けの雑誌や書籍に理科室の薬品管理の解説の執筆依頼を何度もされ続けるという重い十字架を背負って生きていかなくてはならなくなりました。

それでも懲りずにどさくさにまぎれて化学物質管理者どころか保護具着用管理責任者の講習会までも大学に受講料を出させて受講してしまった(しかも出勤扱い)という神をも恐れぬ暴挙に出てしまったため、無事に選任されてしまいました。

だから 理科教師×労働衛生 な私が学校向けのリスクアセスメントのお話を書いてるわけです。

このシリーズでしっかり解説していきますので、タイタニックのような大船に乗ったつもりでいてくださいな。タイタニック沈んだけど。

今日のまとめ

化学物質管理者は誰でもなれる! が誰でも務まるわけではない…

コメント