化学物質を取り扱う人がその物質の危険性・有害性を知っていることは、災害防止に大いに役立ちます。

しかし、いくら理科の先生でも、個別の試薬についてのいろいろな性質、特に危険性・有害性を完璧に把握している人はほとんどいないでしょう。

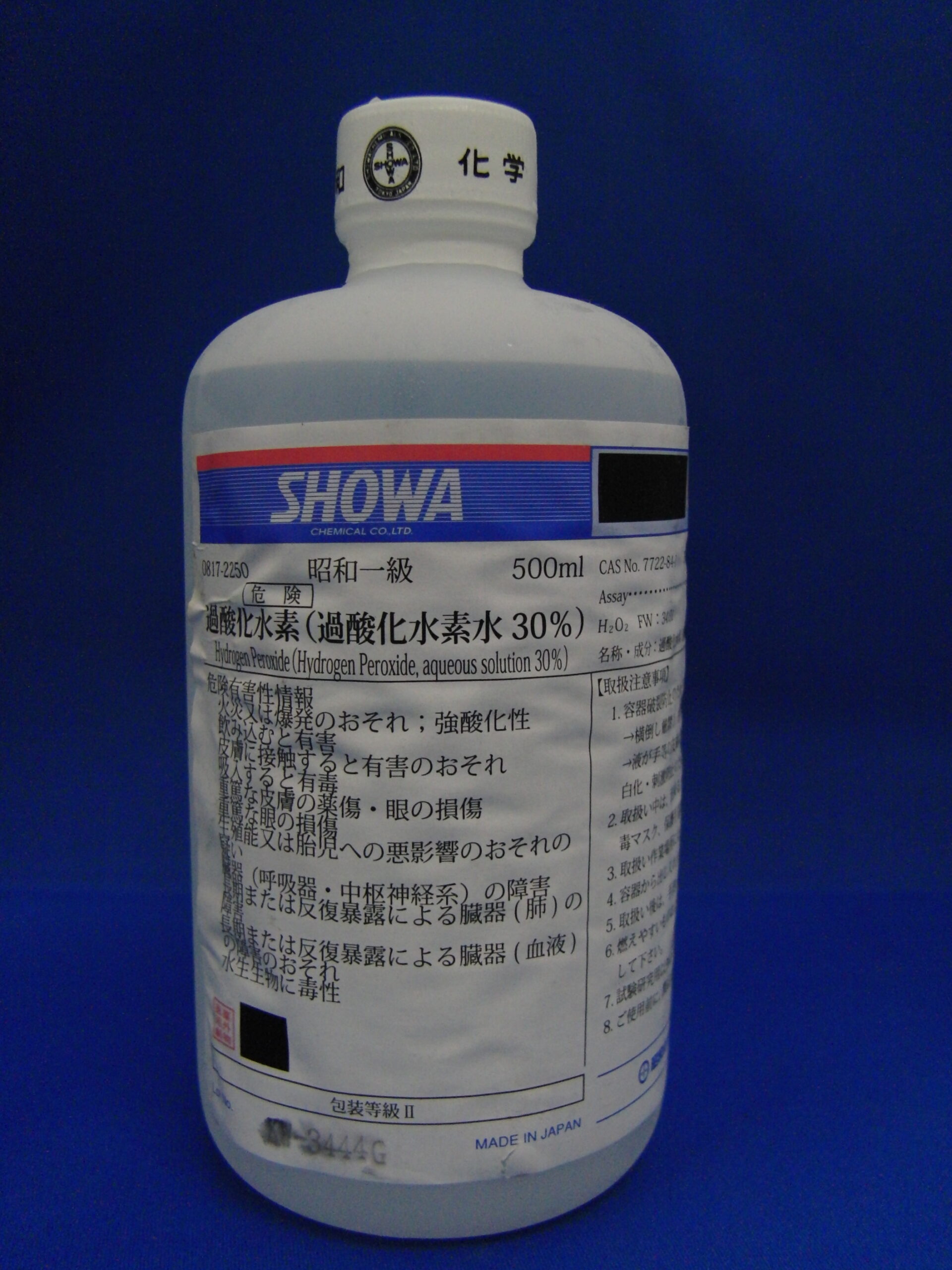

じゃ、どうすればよいか?一つの方法は、その試薬の瓶に取り扱い方や危険性・有害性などが書いたラベルを貼っておくことです。そうすれば、使うとき、つまり必要なときに読むことができます。単純ですが、非常に有効な方法ですよね。

では、ラベルにはどのようなことが書いてあるのでしょうか。

ここでGHSというキーワードを紹介します。「化学品の分類および表示に関する世界調和システム (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals )」というのですが、試薬のような化学品の特に危険有害性の情報伝達のお作法です。GHSは国連文書だから世界的に調和されている(Globally Harmonized)ので、世界中どこでも共通なのですよ、たぶん。で、世界共通でわかるようにピクトグラムなんかも使われています。

GHSについてはあちこちに解説があります。

経済産業省 職場のあんぜんサイト(厚生労働省) 環境省

で、ラベルはこのGHSに基づいて作られているのですが、次のようなことが掲載されています。

・製品の特定名 … 「塩酸」などの試薬名ですね。

・注意喚起語 … 後述します

・絵表示(ピクトグラム) … 後述します

・危険有害性情報 … 反応して発火するかも~などの「物理化学的危険性」と、体に悪いかも~などの「健康又は環境に関する有害性」に関する情報で、「区分」については後述します。

・注意書き … 被害防止のために何に注意したらいいかの説明書きです

・供給者の特定 … メーカー情報ですね

・補足情報 … 法令関係などその他の情報と考えてよいでしょう

もちろん、少なくとも学校の理科の先生になれるぐらいの常識のある人なら、読めばわかることがほとんどなのですが、予備知識をもっていないと情報の送り手が伝えたかったことが正確に伝わらないこともあります。

ということで、

予備知識として知っておきたいのはこんなところです。

1.注意喚起語

「危険」と「警告」があります。「危険」のほうがより危険(重大な危険性・有害性がある)です。

2.絵表示(ピクトグラム)

そういえば東京オリンピックでもピクトグラムが活躍しましたが、ピクトグラムのメリットといえば言語がわからなくても絵なので大体の意味が伝わるところではないでしょうか。でも、ドクロとか炎なら「ああ、毒だな」「燃えるんだな」と予想がつきますが、そもそも何の絵だよこれ?というものもあってわかりにくいですね。

肝心のピクトグラムはこんなのですが、どんな意味か想像つきますか?

その解説は 今回は安衛研のサイトに丸投げします。

|

GHSラベルステッカー【表示内容】急性毒性(高毒性) 【サイズ】40x40mm 【内容量】500枚(1巻) 新品価格 |

![]()

3.危険有害性情報の「区分」

区分は数字が小さいものほど危険 「区分4」よりも「区分1」の方がこわい。

また数字の他にA,Bとつくことがあり 「区分2A」と「区分2B」では「区分2A」の方がこわい。

「区分外」 数字で表示される区分より安全性が高い。

「分類できない」 分類に有効なデータが無く、有害なのか安全なのか分からない。

「分類対象外」 この項目には無関係な製品。 例えば固体の粉末に対しての「自然発火性液体」

ここまで知識を叩き込んだうえで、試薬を手に取ることのできる人は、ぜひラベルを見てください。きっと理解が深まりますよ。

ラベルの説明は 各社(富士フィルム和光純薬、KISHIDA、林純薬工業、関東化学)ありますが、いろいろな情報が書かれています。

今日のまとめ

薬品を使うときは、ラベルの表示を見て危険性・有害性をチェックしよう。

コメント