ここまで見てきた植物はすべて花を咲かせて種子をつくってきました。では、花が咲かない植物ってあるのでしょうか。

たとえばこのイヌワラビって植物。花なんてものはありません。

イヌワラビは、どんな植物なんでしょうか。そして、種子をつくらないのに、どうやって仲間をふやすのでしょうか。

課題:イヌワラビはどのような植物か。また、どのようにして仲間をふやすのか。

その謎を解明するため、我々調査隊はアマゾンの奥地へと向かった――。

その昔、「水曜スペシャル 川口浩探検隊シリーズ」ってのがあってだなぁ…。

なんてことはせず、そこら辺に生えていたイヌワラビを根っこから抜いてみました。

で、このイヌワラビ、根、茎、葉がきちんとあります。

イヌワラビのような、花が咲かない植物(種子植物でない植物)のうち、根、茎、葉があるなかまをシダ植物といいます。

ちなみに注意したいのが、黄色く囲った部分。これは「茎」ではなく「葉」です。葉の柄の部分、葉柄(ようへい)です。

そして茎は土の中。つまり地下茎です。

葉の柄を横に切って、断面を観察すると、維管束が見えます。維管束は水や養分などの通り道です。根で土から吸収した水を茎を通して葉で放出(蒸散といいます)できるように、維管束といういわば「水道管」が体内にあるのです。 豚の鼻みたい。

さて、イヌワラビのようなシダ植物は、根、茎、葉がある植物だということはわかりました。では、どうやって仲間をふやすのでしょうか。

梅雨の時期に葉を見てみましょう。表は普通の緑ですが…裏は茶色というか黒っぽいものがついていることがあります。これがソーラス(英sorus: 複数個の胞子のう(胞子嚢)が集合した構造体)です。うらにソーラスがついている葉を胞子葉といいます。

もっとも、裏側が緑色のままのものもありますが…こちらは栄養葉といいます。

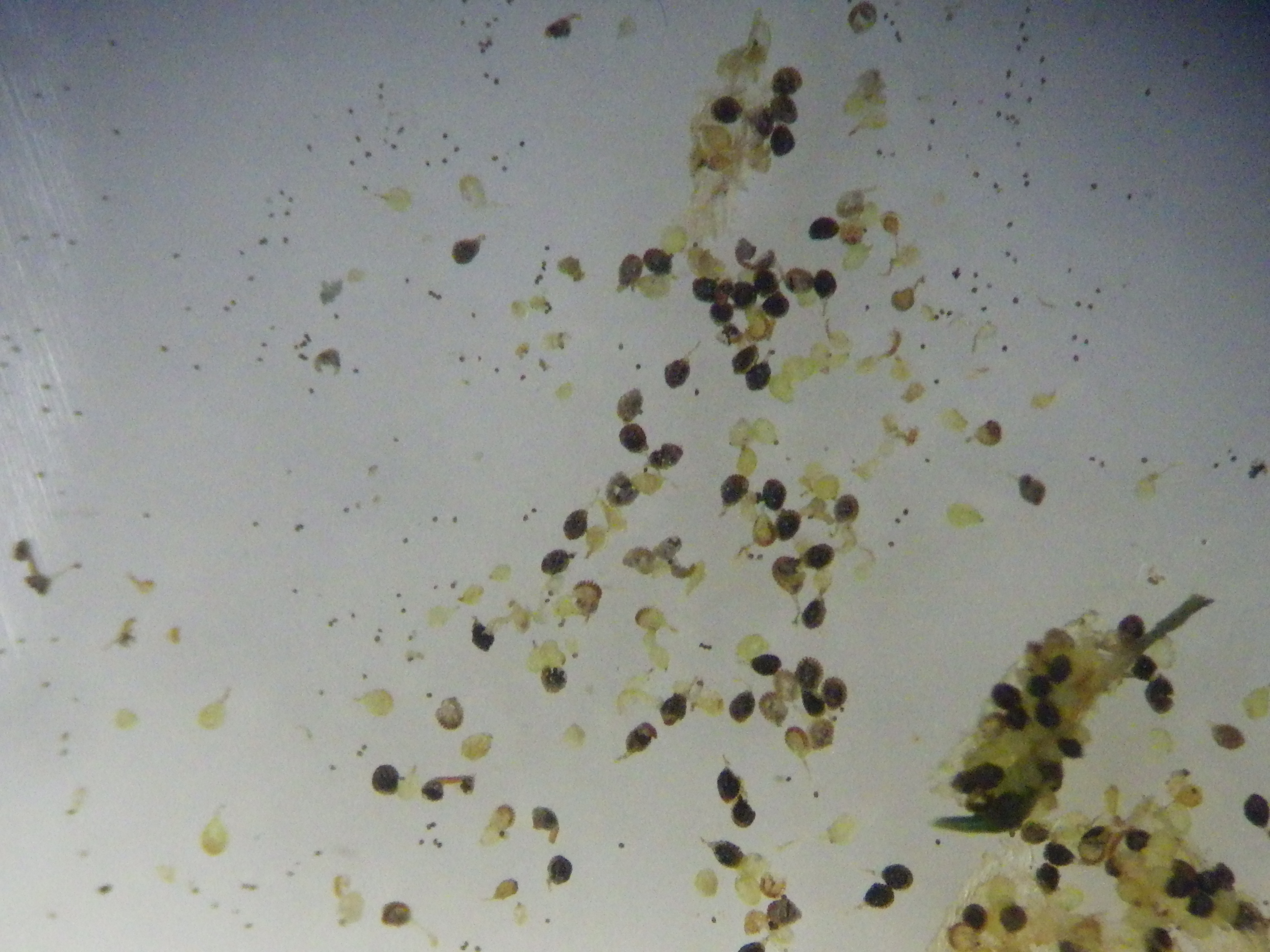

ソーラスを拡大すると、黒い丸い粒が見えます。この粒1個1個が胞子のうです。

この胞子のうをスライドガラスにのせ、双眼実体顕微鏡で観察します。スライドガラスにエタノールを落とすと胞子のうから胞子が放出されるのですが、その光景がなんか阿鼻叫喚です。

胞子が飛び出すと胞子のうも逆側にビュンと動く、まさに作用・反作用の法則です。

胞子のう、潜り抜け、見上げる夕焼けの空に~♪

ってことで、動画を4つもアップしてしまいました。

胞子のうから小さい胞子を出しているのがおわかりいただけただろうか。

この胞子がしめった場所に落ちると発芽して成長していくのです。種子をつくらないイヌワラビのようなシダ植物は、胞子でふえるのです。

結論:イヌワラビは花が咲かないが、根、茎、葉のある植物です。イヌワラビは胞子でふえます。

この特徴は、イヌワラビに代表されるシダ植物の特徴です。シダ植物の仲間は、イヌワラビの他、スギナ、ゼンマイなどがあります。

ベニシダの胞子。

スギナの胞子の顕微鏡写真。

緑色の丸いのが胞子で、スギナの胞子がもっている4本の黄色い弾糸(だんし)がもののみごとにくるくる巻き付いているのがわかります。ちょっと弾糸~!まじめにやってよ!!

コメント