子房はなくていい?

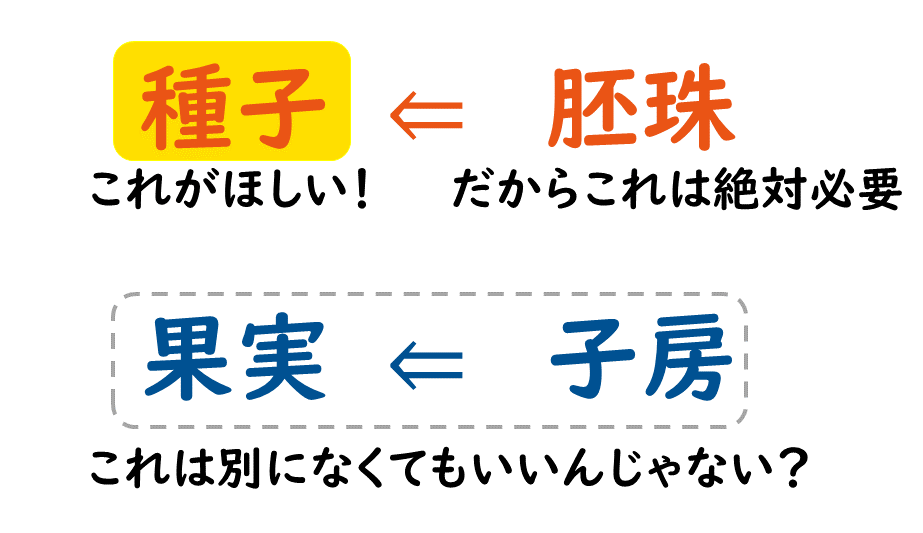

受粉すると、子房は果実に 胚珠は種子になる ということを前回学習しました。

花の目的は種子をつくることでしたから、種子のもとになる胚珠が必要なのですね。

ここで、一つ、疑問に思うことがありませんか。

胚珠(種子)があればいいんだから、子房(果実)って、別にいらないんじゃね?

そんな花(種子植物)って、あるのかなぁ?

課題:子房のない種子植物はあるのか?

子房のない種子植物

前回までに出てこなかった種類の花をみて、子房があるかどうか、さがしてみましょう。

これは、マツです。

いずれも浜離宮恩賜庭園で撮影したものですが、左は「三百年の松」と言われるクロマツ、右はその隣に植えられていたアカマツです。樹皮の色を比べてみれば、名前の通りクロマツは黒いし、アカマツは赤くなっています。また、クロマツは針葉がかたいですが、アカマツはそれに比べると柔らかいという違いもあります。そのためかクロマツは「雄松」、アカマツは「雌松」とも呼ばれています。

そして、これがマツの花です。マツは、「雄花」と「雌花」があります。

雄花を見てみましょう。でも、がくとか花弁とかはありませんね。それどころか、おしべやめしべのような細長いやつさえ、見当たりません。不完全花、って前やりましたが、これだけ何もそろってないという完全な不完全花。というかそういう分類を超越した何かを感じさせます。

雄花の、ちょうど魚のうろこのような部分、「りん片(ぺん)」を一つとってみましょう。

鱗片には、花粉のうと呼ばれる部分があります。「花粉のう」の「のう」は漢字で「嚢」と書きます。少し難しい字で、中学生には書ける必要がありませんが、この「嚢」という字は、「袋」の意味です。つまり花粉袋、ツツジなんかでのおしべにあった「やく」みたいなものです。

ということは、その中に花粉があるはずです。ってことで花粉をみつけ顕微鏡で拡大してみました。

そして雌花です。種子ができるのですから胚珠はあるはずですが、さて子房はあるのでしょうか。

鱗片をとってみました。胚珠はしっかりありますね。

…あれ、あまりに当たり前のように胚珠があったので、子房のこと忘れるところでした。

そう、子房がないんですよ!

マツは子房のない種子植物なんですよ!

受粉しても、果実はできませんよね。子房がないんだから。

この「まつかさ」がひらいて受粉した翌年の秋に、種子ができます。

裸子植物

マツのような、子房のない種子植物を裸子植物といいます。

「裸子」は「はだかの子ども」と書きますが、「子」は、花があった植物を「親」とすれば。「種子」をさすことがわかります。それが「はだか」つまり、子房に被われていない、だから、「裸子」植物なのです。

裸子植物はマツ以外だと、イチョウ、ソテツ、スギなどがあります。

ということで、風の強い日にイチョウの木からボロボロ落ちるぎんなん(銀杏)の動画をどうぞ

この裸子植物に対し、前回見てきたツツジやクサノオウのように子房がある種子植物を被子植物(ひししょくぶつ)といいます。

「被」の字は「おおう」という意味の字です。だから「被子植物」は子(胚珠・種子)がおおわれている植物ということになります。では、何におおわれているか?そう、子房ですね。子房の「房」の字は部屋の意味があります。てことは、「子房」は「胚珠や種子の部屋」ということになります。

結論:マツやイチョウなど「裸子植物」の仲間が、子房のない種子植物である。

被子植物、裸子植物の本質は何か?

よく、参考書などでは被子植物は「胚珠が子房におおわれている植物」、裸子植物は「子房がなく、胚珠がむき出しの植物」なんて呪文のように書かれていることが多いです。

でも、被子植物、裸子植物の本質はそこではないと思います。

植物にとって花を咲かせる目的は、いちばん大事なのは、「種子をつくる」ことです。それによって仲間を増やすことができるのです。それは被子も裸子も変わりません。種子さえできれば、子房があるかないかなんて、それは植物にとってもうどうでもいいこと、単なるオプションなのです。

始めに、種子をつくるという目的のために花を咲かせる植物である種子植物ありき、そしてその手段として子房というアイテムを使うか使わないかで被子植物と裸子植物にわかれるのです。

どっちの生物が偉いとか、どっちが正解だとかいう話は意味がありません。手段は違えども「種子をつくる」という目的をどちらも達成している以上、どちらも偉いし、どちらも正解、どちらもアリで、どっちも大事な地球の仲間といえないでしょうか。

コメント