中学校1年生の理科(粒子を柱とする領域)では、たぶんどの教科書でも通称「ミステリーパウダー」と呼ばれる実験が載っていると思います。白い粉末A~Dは食塩、白砂糖、グラニュー糖、でんぷん(または小麦粉など)の4種類のどれかなのですが、どれがどれかはわかりません。そこで、形を観察したり、水に溶かそうとしたり、加熱したときの様子を調べたりして判別する、という実験です。

これに関しては、白い粉末の正体は何かを当てるというクイズ的要素もあって、事前に実験の計画を立てさせて、事後には報告書をつくるようなことも行われる、おもしろく有意義な実験ではあります。

ただ、この実験についてそういえば・・・と気になることがありました。

生徒は既習の知識でちゃんと4種類の物質の違いを理解しているのか?

つまり、こういうことです。食塩と砂糖を見分けるには、それぞれの性質、それも違う性質を知っていなければいけません。「なめると食塩ならしょっぱい、砂糖なら甘い」と「なめる」という共通の操作によって「しょっぱい」「甘い」という食塩と砂糖の違いを事前に知っていなければなりません。

食塩や砂糖が水に溶けることは知っているから、水に溶けなかったのは消去法でデンプンや小麦粉だろう、という判断はまあよしとしましょう(ただし、実験の計画段階でそれを予見できたかな?)。

でも、食塩が燃えないって、小学校でやってたっけ?グラニュー糖と白砂糖の違いを知らない生徒、それ以前に「グラニュー糖って何?」って生徒、けっこういたけど・・・え、あなたもご存じない?

そんなあなたにこのリンク

グラニュ糖と上白糖の違い ① ~日本で上白糖が愛されているわけ~|株式会社パールエース

グラニュ糖と上白糖の違い ② ~グラニュ糖ってじつはすごい、99.9%の純度~|株式会社パールエース

実際この実験をしてから、有機物、無機物の説明が入ります。で、有機物は燃えると二酸化炭素と水ができる、というような話をします。つまり、砂糖やでんぷん(小麦粉)を燃やすと二酸化炭素が発生した(黒く焦げた)という実験結果を受けて、有機物云々の話になるのです。

本来、こういうような知識が十分にそろっていて、はじめてミステリーパウダーの実験が可能になるのでは?う~ん。

ということは、先に白砂糖やグラニュー糖、食塩、デンプン(小麦粉)など、物質が何かわかった状態で観察したり、水に溶かしたり、加熱して燃やしたりして、その結果を確認してから、このミステリーパウダーに入るのが正しいと言うことになりそうです。

しかし、まてよ・・・。実際にそうやってみると、ミステリーパウダーの実験、一目見たらもうそれで終了かも。となると、そのあと水にとかしたり加熱したりする操作は一気につまらない、というかむなしい実験になってしまいます。そうでなくても現行の方法でさえ、生徒は見かけでほぼ見当をつけてしまうから。しかもそれが全問正解だったりするし。だったら、それぞれの物質の性質を調べる実験だけで十分です。

そ うか、それよりはミステリーパウダー形式でやった方が探究的でおもしろい。それで現行のスタイルが定着していると言うことですね。1周してナットクしました。 (2011/11/11公開)

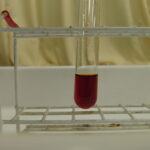

それからまた1年生を担当し、ミステリーパウダーをやる時期がやってきました。今回のメンバーは砂糖、食塩、デンプン、そしてラインパウダー(体育でグランドに白い線を引くあの粉)です。

ラインパウダーはかつて消石灰(水酸化カルシウム)を使っていましたが、水にとけると石灰水、つまりアルカリになるため、ころんで皮膚についてもなんですが、それ以上に目に入ったら大変です。そこで今では炭酸カルシウムにとってかわられました。炭酸カルシウムといえば、ラインマーカーの他に、チョークや卵の殻、貝殻、大理石、石灰岩などの主成分です。私の場合、二酸化炭素を発生させる実験では、石灰石の代わりに短くなって捨てるしかないような白チョークを使うこともしばしば…。

それはさておき、相変わらず生徒は4種類の物質の違いが既習の知識でカバーできているわけではありません。まして今回のようにラインマーカーのようなさらに身近とはいうものの、実際はあまりよく知らないものが登場しています。どうしましょう。

と悩んでいたら、ふと、神の啓示が。

もしかしたら、水にとけるか、加熱したらどうなるかなど、完全にわからなくてもいいじゃないかと。

つまり、こういうこと。

物質(砂糖・食塩…)×操作(水に溶かす、加熱する…)の表を作って、それぞれの物質がそれぞれの操作によってどうなるかの予想を表に書く。

次に実際にミステリーパウダー(A~D)×操作の表を作って、それぞれのミステリーパウダーがそれぞれの操作によってどうなったの結果を表に書く。

それらを見比べて、全ての操作でAの結果は砂糖の予想と同じだからAは砂糖だな…と推理していくのだけれど、もしかしたらBの結果と完全に一致する物質が予想した中にはないかもしれない。それは予想がおかしかった(実験の間違いはおいといて)、ということで「食塩はこげると予想していたけど実はこげないのかな」などと予想を修正しながら、Bは食塩だと推理していく…。こうすると結構、推理力を要する実験になっておもしろそうだ。

むしろ、こういうひどい目にあう体験を通して、「この物質だったらこうなる」という情報が先立ってないと判別に苦労する、ということに気づく、これがこの実験の裏の目的ではないかと。(2025年追記)

以前 プラスチックを「鑑定」せよ! というパフォーマンス課題をやったときは、5大プラスチック(PE・PET…)×操作(水の浮き沈み、加熱する…)の表が完成されており、効率的なやり方で未知のプラスチックが5大プラスチックの何であるかを「鑑定」するやりかたでした。

これは完全なロジカルな世界ですが、ミステリーパウダーの場合、判断基準がよくわかっていないまま判断しろという、仕様書が白いのにとりあえず仕事をしてモノを作れみたいな、不完全であいまいな、どこかフワッとした世界もまた、アリなのかもしれません。というか、いくらナシだと叫んでも、世の中ではミステリーパウダーみたいな方が多い気がします。 (2014/7/7公開)

2024/6/23 パールエースのリンク紹介を追加

コメント