真空放電(3)~陰極線~ (2010-04-22)

「クルックス管」と呼ばれる、蛍光板の入った真空度の高いガラス管があります。これを誘導コイルと結んでみます。

真空放電により、黄色い光が見えます。これを陰極線とよびます。

この写真では、陰極線がまっすぐ進んでますね。

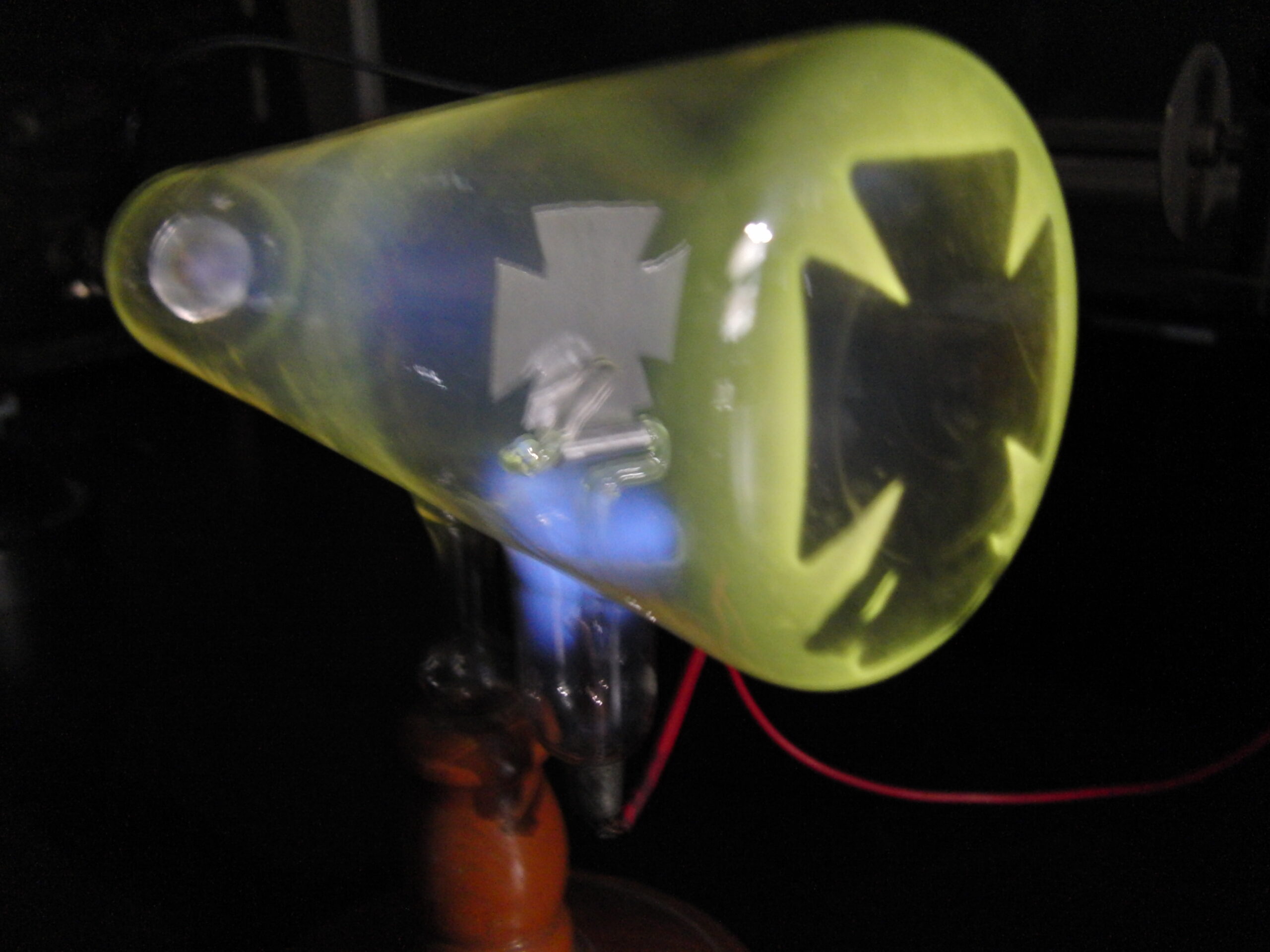

次に、中に十字型の板があるクルックス管を用います。

これに、写真で奥の側を-極にして放電させます。

十字の影ができますね。これは、ちょうど暗闇の中で、奥から懐中電灯を当てたときのように、十字型の影ができています。

もちろん、十字がなければ全面黄色くなります。

なお、奥を-極ではなく、+極にすると、こんな感じで影はできません

では、陰極線はただの光なのでしょうか?

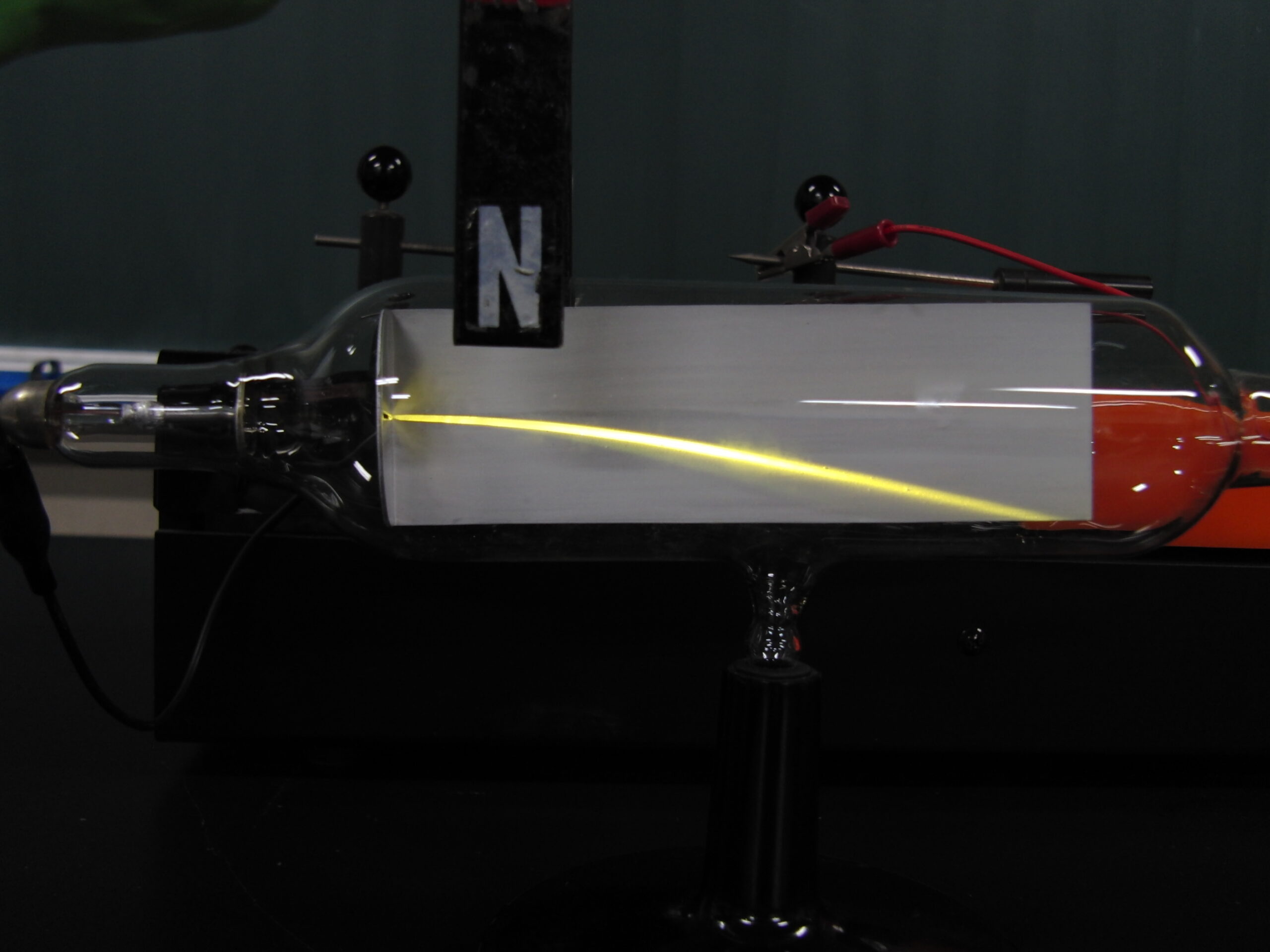

では、最初のクルックス管に戻して、上からU字型磁石を近づけてみましょう。

このように、磁石を近づけると陰極線が曲がってしまいました。これは普通の光にはない性質ですね。もし、磁石により光が曲がってしまうのなら、磁石の周りは光が屈折しているはずです。。。

ちなみにこの実験の写真は、上から棒磁石を近づけているように誤解されることがあります。確かにそのように見えます。そうすると、次のような横から見た図も示してやる必要があるかもしれません。

クルックス管をはさんでN極とS極があるのです。

真空放電(4)~陰極線~

も一つ、こんなタイプのクルックス管もありました。

中に羽根車がついています。

陰極線をあてると、-極から+極の方へ動きます。蛍光塗料がぬってあるので、カラフルな色が光ります。それが暗い中で回転するものだから、とってもきれいです。

この現象は、質量をもつ陰極線(電子)が羽根車を押したから、羽根車が動いたのだ…という説明がされていましたが、実際は、単に陰極線が羽根車にあたってその面の温度が裏面よりも上がって、分子運動が大きくなることにより羽根車が動くというのが正しいようです。そのため、授業で演示する側としては、このクルックス管の存在意義が、「キレイ」以外になくなってしまいました(泣)。

さて、Joseph John Thomson(J.J.トムソン)は、陰極線の正体は、マイナスの電気をもった粒子だということを発見しました。これが、電子とよばれるものです。

思うに、電子が粒子、すなわち、形があって、大きさがあって、質量があって、そして1個2個3個…と数えられるモノであることって、中学校理科的には(中学生が理科で学ぶ「電流」を理解するには)、実は結構重要なことではないかと思うのです。もちろん、波動説を無視するつもりはないのですが。それについては、また述べたいと思います。

コメント