以前、理科教師のための作問入門というシリーズがありましたが、今回は定期試験問題を作成する機会がありましたので、それを題材に実践編としました。

2年生の「植物の体のつくりと働き」では、光合成、呼吸、蒸散などでしつこく対照実験の手法を用いてその働きに必要な条件は何かを検討していきます。

ここでは、対照実験を使った証明方法が大きなポイントとなってきます。対照実験を利用した証明については、なんなら理科以外の場面でもこの考え方を活用できるようにしてもらいたい、それだけの価値のある「思考の技法」だと考えます。しかし現実は、問題集で教科書や授業と同じ実験をした問題を何度か繰り返し解いて問題とそれに対応する答えのパターンをつかめば、対照実験の本質は理解していなくても正解は導けてしまいます。歯がゆいことに、こういうことは中学理科ではあるあるですが。

なので、定期試験向けに、対照実験の本質をきちんとつかんでいるかを問う問題を作ってみました。

光合成

次の【実験】とそれをもとにした【会話】を読み、後の問いに答えなさい。

【実験】

① 青色のBTB溶液に二酸化炭素を吹き込んで緑色にし、試験管Xに入れた。

② 試験管Xに水草を入れ、空気が入らないように栓をした。

③ 試験管Xに光を当てた後、溶液の色を調べたところ、青色だった。

【会話】

生徒「試験管XはBTB溶液が緑色から青色に変わったから、水草のはたらきによって溶液中の二酸化炭素が減ったといえそうです。」

先生「いえ、この実験だけでは、( A )。あなたの考えを確かめるには、試験管Xと条件を少しだけ変えた別の実験をする必要があります。

問1 ( A )に入る適切な先生のセリフを、次のア~ウから一つ選びなさい。

ア 「水草のはたらきによる」ことは確かめられましたが、「溶液中の二酸化炭素が減った」ことまでは確かめられません

イ 「溶液中の二酸化炭素が減った」ことは確かめられましたが、「水草のはたらきによる」ことまでは確かめられません

ウ 「水草のはたらきによる」ことも「溶液中の二酸化炭素が減った」ことも確かめられません

問2 試験管Xと条件を少しだけ変えた別の実験とは、試験管Xとどのように条件を変えた実験なのか。変えた点を説明しなさい。

問3 試験管Xと条件を少しだけ変えた別の実験のような実験を何というか。漢字4字で答えなさい。

問1 対照実験をやらないと「○○によって××が起こったと言えない」ということはよくいわれるのですが、それをもう少し突っ込んで分析・解釈させてみました。「××が起こってない(かもしれない)」のか「たしかに××は起こっているが、それが○○が原因とは限らない」のか。2択だと正解率が上がるので、「○○が原因」だが、「××が起こってない(かもしれない)」という、よく考えたら意味不明なもの(ア)も入れてみました。

問2 「じゃ、どんな実験をすればいいの」という検討・改善の問題。「変えた点を説明しなさい。」と投げちゃっていますが、生徒の応えやすさとこちらの採点の便を考えるともう少し工夫できたかも。例えば【実験】の①②③を

① 青色のBTB溶液に二酸化炭素を吹き込んで緑色にした

② ①のBTB溶液を試験管Xに入れた。

③ 試験管Xに水草を入れた。

④ 空気が入らないように栓をした。

⑤ 試験管Xに光を当てた。

⑥ 溶液の色を調べたところ、青色だった。

と細かくして

試験管Xと条件を少しだけ変えた別の実験では、①~⑤のどこをどのように変えましたか

などと改善できそうだな。

問3 単純な知識問題ですが、漢字が間違えやすい用語でもあります。本実験と対にして「参照」する実験、というイメージを授業でしっかりもたせたいですね。

解答

問1 イ 問2 水草を入れなかった点。 問3 対照実験

呼吸

千葉さんは、植物が呼吸することを確かめるために、次のような【実験】を行った。

【実験】

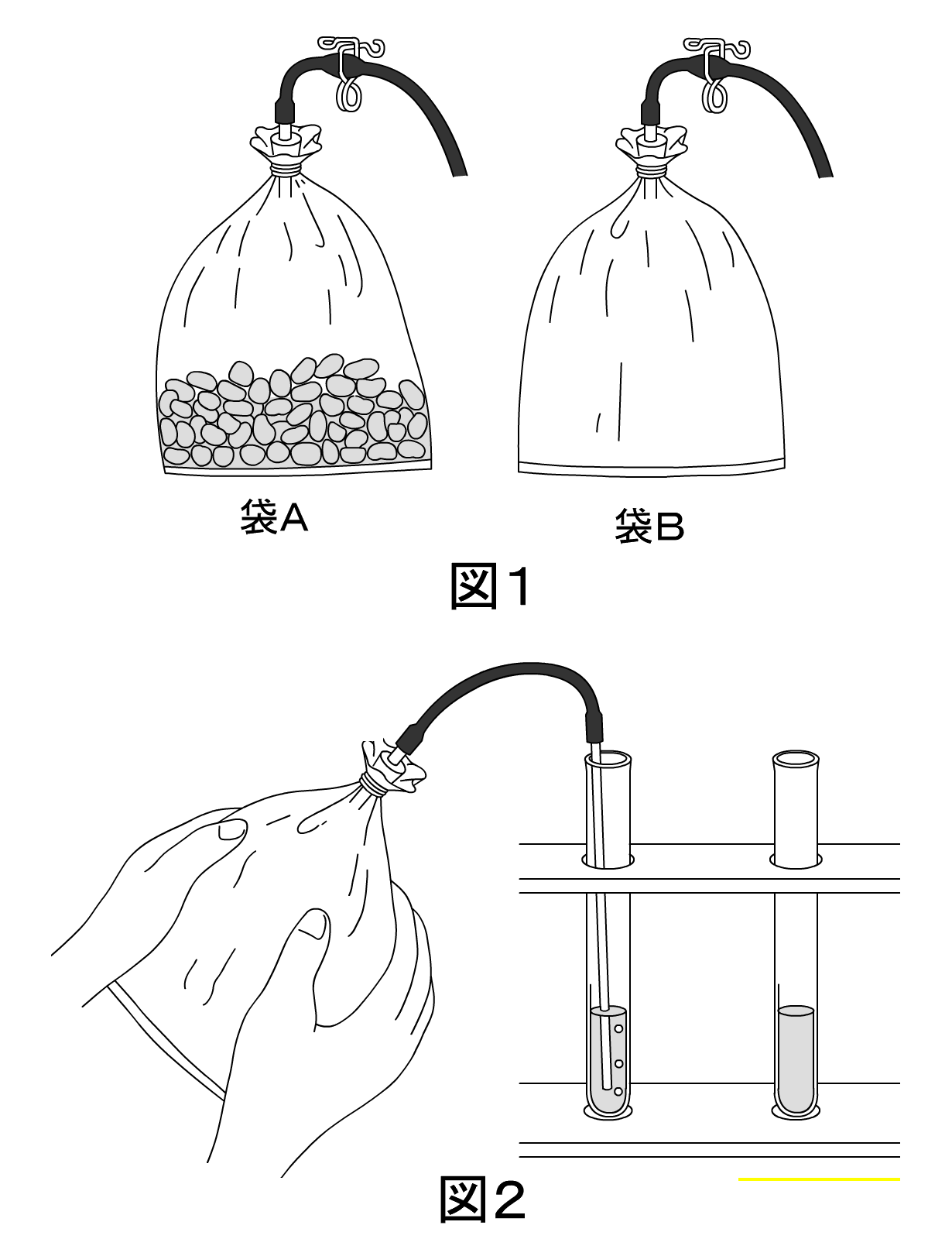

①図1のように、ポリエチレンの袋を2枚用意し、袋Aには発芽しかけたダイズの種子と空気を入れ、袋Bには空気だけを入れる。袋A、袋Bそれぞれ、口にゴム管ガラス管付きゴム栓を輪ゴムでしっかり止め、ゴム管をピンチコックで閉じて、光の当たるところに3時間置いた。

②図2のように袋A、袋Bのそれぞれについてピンチコックを開け、中の空気を石灰水に通した。 画像はイラストACをもとに作成

画像はイラストACをもとに作成

【結果】 袋Aの空気を通した石灰水は( X )。

袋Bの空気を通した石灰水には変化は見られなかった。

問1 袋Aの中の空気を石灰水に通すと、変化が見られた。石灰水はどのように変化したか。結果の欄の( X )に入る言葉を書きなさい。

問2 袋Aを光の当たるところに3時間置いているとき、ダイズの種子では主にどのようなことが行われているか。次のア~エの中から最も適切なものを一つ選びなさい。

ア 酸素と水から、エネルギーを使って栄養分を作り出していた。

イ 二酸化炭素と水から、エネルギーを使って栄養分を作り出していた。

ウ 栄養分を酸素を使って分解し、エネルギーを生み出していた。

エ 栄養分を二酸化炭素を使って分解し、エネルギーを生み出していた。

問3 市川さんは、袋Aに入れていた、ダイズの種子をコマツナの葉に変えた以外は同じ手順で【実験】をしたところ、石灰水に変化は見られなかった。

(1)ダイズの種子では石灰水に変化が見られたのに、コマツナの葉では石灰水に変化が見られなかったのはなぜか。両者の違いをもとに説明しなさい。

(2)コマツナの葉を使って袋Aのような石灰水の変化がみられ、呼吸したことを確かめられるようにするには、実験の手順のどこをどのように変えればよいか、説明しなさい。

問1 単純な知識の問題です。石灰水の変化と言えば、二酸化炭素で白くにごるという現象しかないですよね。ちなみに「白くにごる」が決め台詞みたいなものですから、「白くなる」「にごる」ではマルはあげにくいかな。また、実験の結果なので「白くにごった」と過去形で書くのが正しい姿です。(「白くにごる」と現在形の表記で減点まではやりすぎかと思いますが)

問2 石灰水が白くにごったことから、二酸化炭素ということが分かります。(問1とのチェーン問題ですね)そこから呼吸をしていたと分析・解釈して、呼吸の知識を活用して適切なものを選択します。

問3 植物の呼吸というと、最近は葉を使うことが多いような気がしますが、以前は発芽しそうな豆などをも使っていました例もそれなりの数ありました。葉の場合は光合成もしますから暗い部屋に置く必要がありますが、葉緑体のないダイズの豆などなら光にあてたところで光合成はしません。そのあたりをついてみました。

ちなみに入試では例えば2023年の滋賀県(問題・正答例)のように、緑と赤の色違いのピーマン使って光合成や呼吸の有無を調べる実験が出題され、なるほど~その手があったか!と初見のときうなった覚えがあります。

ここではうまくいかない実験に対し(1)原因 (2)対処 を問う検討・改善の問題です。両方とも記述問題であるため、生徒の負荷を考慮するなら(2)だけというのもアリかもしれません。

解答

問1 白くにごった 問2 ウ

問3 (1)大豆の種子は葉緑体がないので呼吸しかしていなかったので二酸化炭素が発生したが、コマツナの葉は呼吸の他に光合成もしていたので二酸化炭素が発生しなかったため。

(2)光の当たるところではなく、光の当たらないところに置く。

蒸散

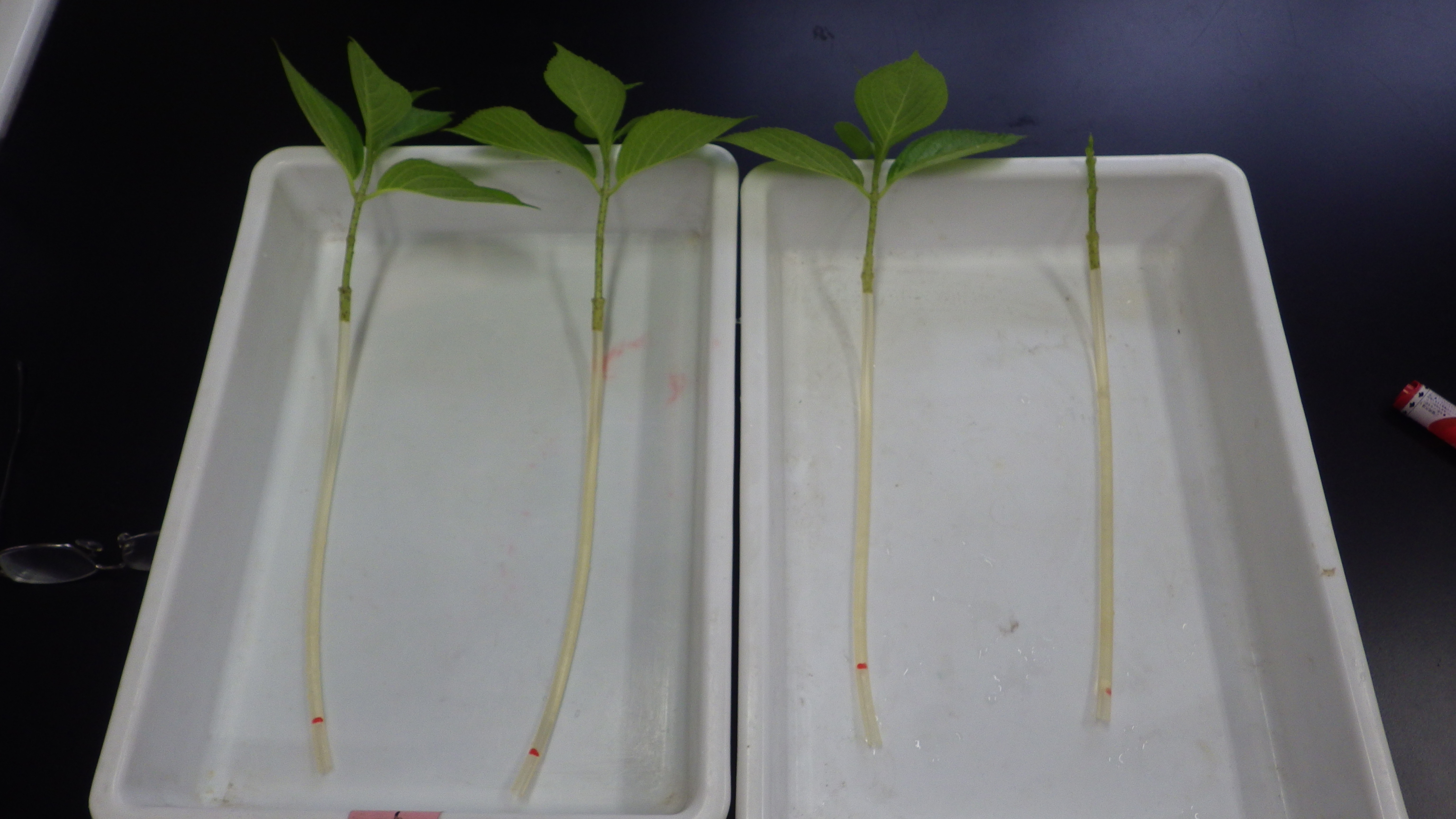

太郎さんは、植物の水の出入りのはたらきについて調べるために、植物の枝を3本用意し、枝Aはそのまま、枝Bは葉の表側にワセリンを塗り、枝Cは葉の裏側にワセリンを塗った。数時間後にシリコンチューブの中の水がどれだけ減ったかを調べる実験の計画を立てました。

(※上の画像では4本ありますが、左からABCとし、一番右はないものとしてください)

問1 植物のからだの中から外に水が出ていく働きを何というか。漢字で書きなさい。

問2 BとCで塗ったワセリンはどのようなはたらきをしているか、説明しなさい。

問3 アジサイの場合、葉の表側より裏側の方が気孔が多いが、植物によっては表側の方が多かったり、表と裏で気孔の数がほぼ等しい植物もある。そこで、

(1)気孔の数が葉の裏側より表側の方が多い植物

(2)気孔の数が葉の表側より裏側の方が多い植物

(3)気孔の数が葉の表側と裏側で等しい植物

のそれぞれの場合、この実験でシリコンチューブの水が減る量(給水量)はどのようになると考えられるか。次のア~ケの中から1つずつ選びなさい。

ア A>B>C イ A>C>B ウ B>A>C

エ B>C>A オ C>A>B カ C>B>A

キ A=B=C ク A>B=C ケ A<B=C

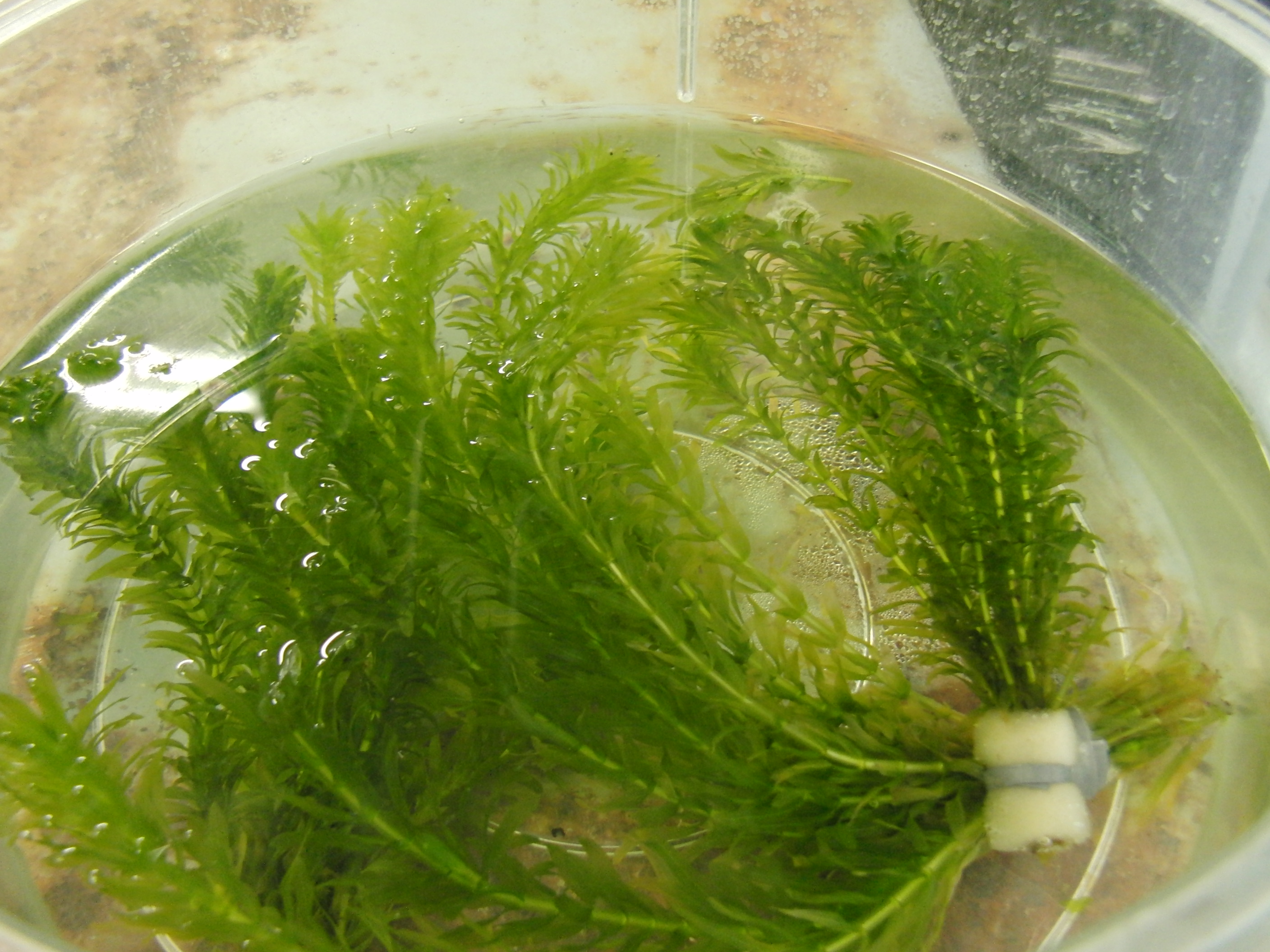

問4 次の植物の葉のうち、(1)気孔がない植物 (2)気孔が葉の表側にはなく、裏側にしかない植物をア~エから一つずつ選びなさい。

ア アジサイ イ タンポポ

ウ オオカナダモ エ スイレン

問1、問2は基本的な知識を問う問題。

この大問のポイントは問3で、葉の表裏どちらに気孔が多いかの3パターンそれぞれの条件を仮定して、どのような結果になるはずかという構想の問題。蒸散の問題は指導要領や教科書と、入試問題を含む多くの練習問題では前提と結論(課題)が逆転しているので、どちらのパターンでもありうる出題にしました。

問4は思考っぽいのですが、科学的な探究の過程にそぐわないので、構想、分析・解釈、検討・改善のいずれにも入れづらく(そのため「思考・判断・表現」に入れられず「知識・技能」となるのはなんだかなぁと思っています)、かつての「構想」、現在では「知識の概念的な理解」の問題となります。

選択肢にわざわざ写真を載せたのは、それぞれの植物(葉)がどのような環境に置かれているかで思考してほしいからです。気孔の役割から考えて、気孔の外側が水中では意味がないですから、水中で生活するオオカナダモに気孔は無意味ですし、裏側は水面、表側は空中(空気)というスイレンは表側につけるしかありません。

問1 蒸散 問2 気孔をふさいで、その面から蒸散ができないようにするはたらき。

問3(1)イ (2)ア (3)ク 問4(1)ウ (2)エ

コメント