食塩を水に入れて食塩水にするのは簡単にできます。では、食塩水を食塩と水にするのは、ちょっと大変そうです。食塩に限らず、水に物が溶けているのが水溶液から、水溶液から溶けた物質、溶質を取り出すには、どのようにしたらよいのでしょうか。

課題:水溶液から溶質を取り出すには、どのようにしたらよいのだろうか。

中学校で新しい用語とか定量的に扱う部分はあるものの、水溶液から溶質を取り出す方法は何かという課題を解決するという点だけで見れば、すでに小学校で食塩やミョウバンで「こうすれば水溶液から物質が取り出せるよ」とやっているはずのところです。なのでこの課題を解決する方法を構想させるというのも一つですが、それは思考・判断・表現というより単なる知識を再生といえるかもしれません。モヤモヤ…まっ、いいか(代案が思いつかない)。

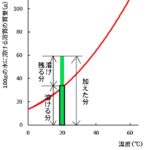

小学校では、物が水に溶ける量は水の温度や量,溶ける物によって違うので、この性質を利用して,溶けている物を取り出すことができることを学習しています。水溶液を冷やしたり、水を蒸発させたりすればよさそうですね。

では、食塩と硝酸カリウムの水溶液から、それぞれの溶質を取り出してみましょう。

①試験管Aには硝酸カリウム3g、試験管Bには食塩3g入れ、それぞれ水を5g入れて振ります。

試験管A,Bともに溶け残りがあります。

②試験管A,Bを熱湯の入ったビーカーに入れてみます。

試験管Aの溶け残りはなくなりました。でも試験管Bは相変わらずです。

③試験管A,Bを氷水の入ったビーカーに入れてみます。

試験管Aから結晶が復活しました。試験管Bの溶け残りの様子は特に変わりは見られません。

④試験管A,Bから1滴スライドガラスにたらし、乾いてから双眼実体顕微鏡で観察しました。

この規則正しい形をしている固体を結晶といいます。

結晶はよく「いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形の固体」と説明されていましたけど、最近では「いくつかの平面で囲まれた」が削られて「規則正しい形の固体」だけになっている説明も見かけるようになりました。「固有の値」という表現もそうですが、理科の教科書や参考書で、ちょっとこなれてないけど呪文のようにどこでも統一して使われているフレーズってありますよね。なんだかなぁ。少なくとも指導したり教材を作ったりする立場なら、思考停止に言い回しをコピペするのではなく、生徒がより分かりやすい表現を模索したいものです。「子房がなく胚珠がむき出し」もそうだ…

実はこの規則正しいというのは、原子レベルの並びのことで、例えば食塩の大きな結晶を削って粉みたいにしても結晶といえるし、非晶質のガラスをいくらきれいな立方体に仕上げてもそれは結晶とは言わないんですよね~

蒸発させて得られた 硝酸カリウムの結晶 いっぱい撮ったので、みんな上げちゃう♥

塩化ナトリウムの結晶

この実験をまとめた動画です。1本目は編集済の動画、2本目は未編集の動画です。

硝酸カリウムと食塩、方法は微妙に異なりましたが、無事に結晶を取り出すことができました。

コメント