葉で植物の体から水が出ていくことを蒸散、根から植物の体に水を取り入れることを吸水といいます。

課題:蒸散と吸水はどのような関係だろうか

「どのような関係だろうか」といわれてもなかなかどうこたえていいかわからない。

まああれだ。数学のyとxの関係は?みたいな。

蒸散量が変化すると吸水量はどう変化するか。と考えればいいのかな。

とするとこれを調べる実験は、蒸散の量が異なる植物を用意して、給水量を調べるということになるかな。

ただ、「蒸散の量が異なる植物」といっても、水草とアジサイのように別種の葉を使っても、それらどうしの蒸散の量がどう違うか、つまりどう変化させたのかがわかりにくい。コントロールすべき条件がコントロールできてないのですね。

そのため、基本は種はもちろん、葉の数や大きさなど差のない植物を複数用意して、その植物に加工して蒸散量を調節するという作戦をとる。

蒸散というとやはり「葉」ですね。この「葉」を表側と裏側に分け

ア 葉の表裏両側から蒸散

イ 葉の裏側だけから蒸散

ウ 葉の表側だけから蒸散

エ 葉からは蒸散しない

という条件で設定すれば、蒸散量が最も多いのは両側から蒸散しているア、最も少ないのがどこからも蒸散してないエ。イとウはどうだろうか。アジサイのように気孔が裏側に多い植物なら、表より裏側の蒸散量が多いでしょうということでイ>ウ。まとめると 蒸散量は ア>イ>ウ>エ となる。

でも、具体的にはどうやるか。

アの「葉の表裏両側から蒸散」はアジサイの茎つきの葉をそのまま使えばよいものの、片側だけ蒸散って、どうやるのか。

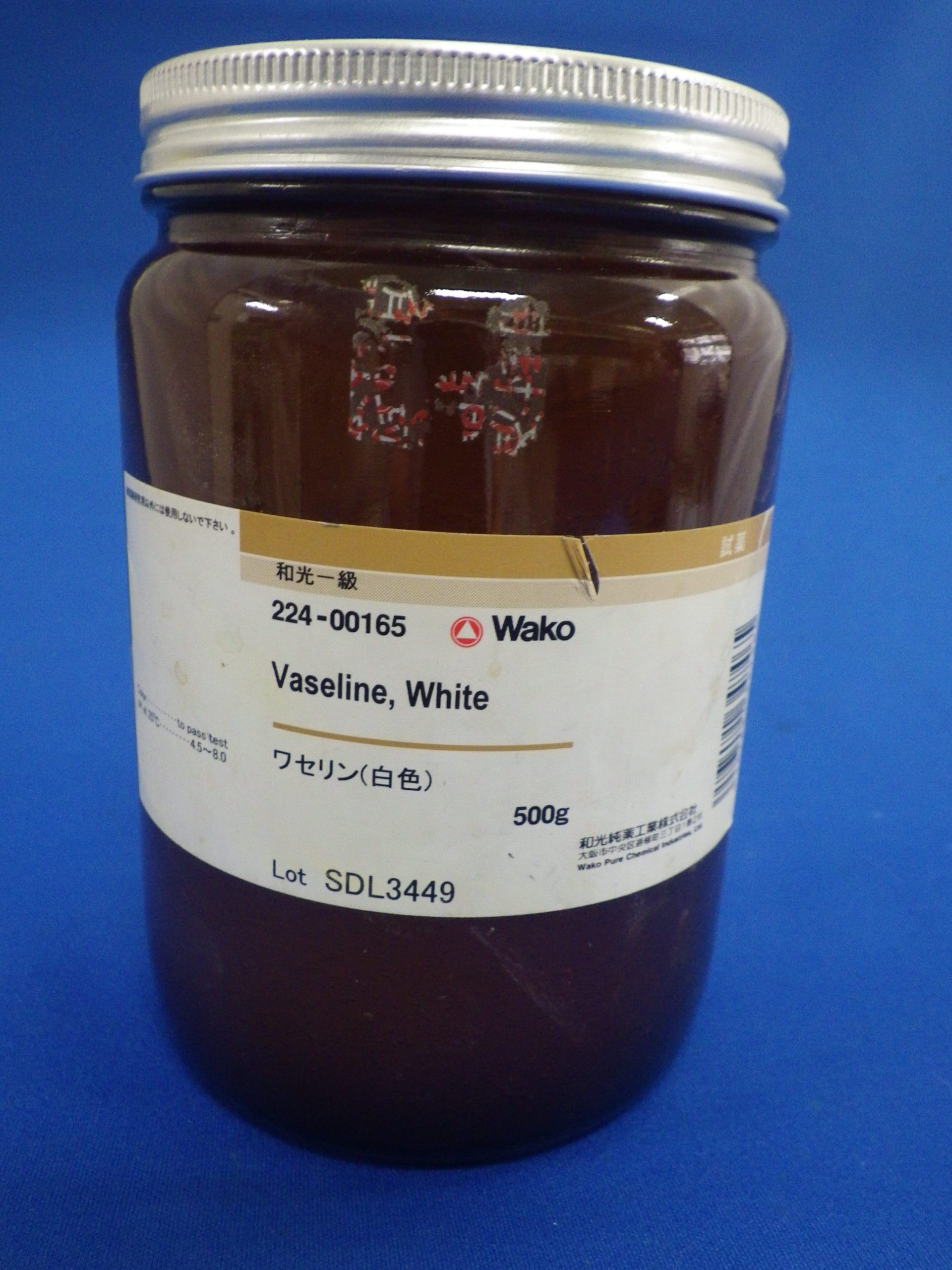

ここでワセリンの登場である。

ワセリンは軟膏の基質や保湿剤などにも使われます。これを葉に塗ると、葉の潤いを失わない、つまり蒸散ができなくなるのです。気孔をふさいじゃいますし。

なので、イのように葉の裏側だけ蒸散させたければ、葉の表側にワセリンを塗ればいいし、ウのように葉の表側だけ蒸散させたければ、葉の裏側にワセリンを塗ればいい。(塗った側から蒸散すると勘違いしやすいので注意!)

エは、葉の両側にワセリンを塗ればいいのですが、もっと大胆に、葉を取っちゃって枝だけにします。

このア~エの茎つきアジサイを水中でシリコンチューブに空気が入らないようにぶっ刺す。

そして水の入っている位置に印をつけ、一晩おいとく。

(この日は雨が降っていて湿気も高かったこと、そしてシリコンチューブもやたら長かったことから一晩放置してみました。

ここまでを板書でまとめておこう

さて、翌朝見たらこうなっていました。って違いがわかりにくいですね。

チューブの水がどれだけ印のところから減っているか、つまりどれだけ吸水したかを調べます。

ア 4.8cm

イ 4.6cm

ウ 3.3cm

エ 1.6cm

考察

吸水量も 蒸散量と同じく ア>イ>ウ>エ

つまり蒸散量が減ると吸水量も減るわけです。

どういうことか。

吸水量は蒸散量に連動して変化しています。これは植物は、水を減った分だけ取り入れている、ということです。

植物は蒸散をすることで、吸水をしているのですね。

結論:植物は蒸散することで、吸水をしている。

※今回はシリコンチューブを使った実験でしたが、従来よくあったメスシリンダーからの水の蒸発を調べるやり方は、こちら(準備編・実験編)です。

コメント