以前、色が見える白黒のコマについて扱いましたが、実際に回しているときの写真などを撮ってみました。

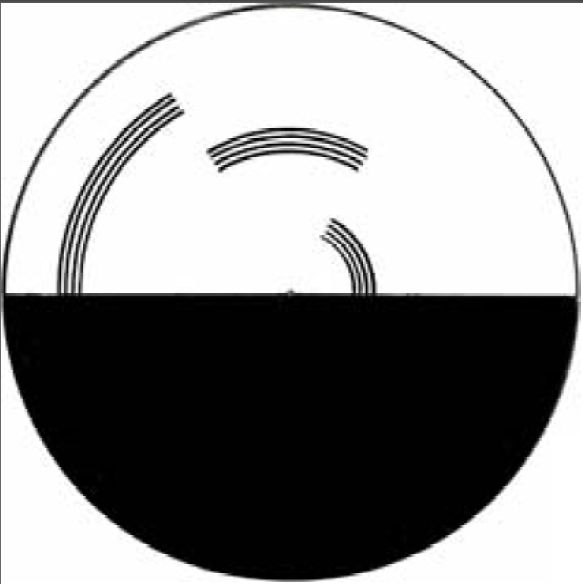

ベンハムのコマ

まずは、1895年にイギリスのおもちゃ屋さんのチャールス・ベンハムさんがつくった元祖「ベンハムのコマ」。

このコマが回転している様子を動画で見てみましょう。

この動画では私には外側から青、緑、赤に見えます。

今度は逆に外側から赤、緑、青に見えます。

すぐ終わってつまらない?普通にコマにして回していてもすぐ止まってしまうので、プロペラにコマの模様をむりやりセロハンテープではりつけました。

これならもう少し長く楽しめます。

これから、物理的に色がつくのではないことがわかります。どうやら、脳が色を認識するときの課程に原因があるようです。

色がついて見えませんでしたか?脳が無彩色の刺激を有彩色として処理してしまう「主観色」が見えてしまうのです。

光の加減じゃないの?といいたい人もいるかもしれません。そんな方はこの回転している動画を一時停止してみてください、やはり白黒ですよね。画像もご用意しました。

証拠はもう一つ。この動画を何人かの人で見てもらって何色に見えるか聞いてみてください。同じものを見ているのに人によって違う色をいうのではないかと思います(偶然同じ色に見えるかもしれませんが)。授業で見せたら紫だとか金だとか生徒によって見える色が違っていました。

ベンハムのこまのしくみについては、詳しい説明は長いことわから分からなかったのですが、2020年に、なんと12歳の少女が解き明かしたそうです。間地佳代。

check it out!

中島義明; 川村智:主観色の発生機構に関する実験心理学的諸研究の検討,大阪大学人間科学部紀要. 22 P.1-P.20,1996

大王コマなど

一方、これらの模様はというと…

回転しているときに、オレンジと水色?ピンクと緑?の縞模様が

ベンハムのコマとは違い、色が見えているときに動画を一時停止させると、たしかに色がついています。

そしてこのこまにはもう一つ秘密があって、グロースタート型と呼ばれる古いタイプの蛍光灯に当てているのです。古いタイプというのはインバーターではなく、昔ながらのちらつきが見られるもの。最近はこのタイプを探すのも逆に大変かも。

つまり蛍光灯の光のちらつきと高速で動く白黒によって、物理的に色ができていることになります。

ということは、脳の認識の問題ではなく、物理的に実際に色がついているということになりそうです。ただし、太陽光ではみえません。ちらつきのリズムに問題がありそうですね。詳しくは,実際に探究してみてくださいな。

コメント