つまり、なんなの?

学校も含まれる(はずの)安衛法の化学物質管理関連の法改正でやりたいことを一言でいうと

リスクアセスメントをやって、その結果をもとに良きに計らえ

ってことです。本当にこれだけ。

あとは誰がやるかだとか、具体的にどの物質についてリスクアセスメントが必要かだとか、リスクアセスメントとそれをもとにした「良きに計らえ」の詳細とか、それができる体制を事業場内でどう作るかとかなどの具体的な細かい話です。

たとえば、化学物質管理者の選定なんかも、リスクアセスメントを着実に行うために旗振り役を出してね、ってことです。

先人の血で書かれた文字

なんでそんな流れになったのか。

今回の法改正に始まった話ではないのですが、労働安全衛生法(安衛法)のような安全規則は、先人の血で書かれた文字であるなんて物騒な言われ方をすることがあります。

どういうことか、勘のいいひとは想像つくのではないかと思いますが、その条文や規則ができたきっかけは、その規制がなかったことによって起こった労働災害だったりするのです。同じ悲劇を繰り返さないための先人の得難い教訓がそこにはあるのです。だから安全規則は守らないといけないわけですね。

し・か・し、安全規則がこういう感じで労働災害、つまり事故が起こったから後付け的に規則が追加されたスタイルであるということは、見方を変えると現在規定されている安全規則だけでは、すべての危険をカバーできていない可能性がある、というか、まず間違いなく現在の安全規則でカバーしきれていない危険が残っているだろうともいえます。

規制されていなかった有害物質

こと、化学物質管理の点でいえば、詳細はこことかこことかこことかここなんかを見ていただきたいのですが、大阪市の校正印刷会社で、有機溶剤「1、2ジクロロプロパン」を含む洗浄剤を使っていたところ、元従業員ら17人が胆管がんを発症し、うち9人が死亡したという事例があります。

この事例で注目したいポイントが、当時、1、2ジクロロプロパンは規制されていなかったこと。だったら安全だろう、と使いまくっていたわけです。

なんでそんな危ない物質が規制されていなかったのか。答えは簡単。当時この物質にどんな危険があるのかよくわからなかったのです。

もちろん完全にクロなら規制されるけれども、世の中にあるあまたの物質を一つ一つはっきり白黒つけることも難しい。かといって適当な基準を設定してこれに当てはまるものは全部ダメ!みたいなやり方も、今まで使っていた物質が特に健康被害が起きていないのに使えなくなるということっで、かなりの反対がある。結局、ある程度グレーな物質をブラックリストに載せたのでした。

しかしこの「ブラックリスト」方式はある大きな欠陥を抱えています。それは、「ブラックリストに載っていない物質は安全だ」という誤解がはびこってしまうのです。

心証的には真っ黒なのに証拠不十分なために凶悪犯罪の容疑者を世に放つようなものです。なのに、不起訴で釈放されたという事実だけでこの人は潔白だ!と信じきっていいものでしょうか。それは危険なことですよね。

実際、化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、規制の対象外物質を原因とするものは約8割を占めるのだそうです。

じゃあ、どんどんブラックリストに加えていけばいいじゃん、と考える人もいるかもしれませんね。そうすると、例えば、1、2ジクロロプロパンが規制されたら、ちょっと分子構造の違う規制されてない物質を使うことを考えるでしょう。でも、その物質がシロという保証はなく、また、同じ悲劇が起こることが考えられませんか。実際、脱法ドラッグ界隈は、そんな状況で泥沼らしいのです。

結局、いたちごっこなのですよ。

化学物質の自律的な管理

そこで出てきたのが「化学物質の自律的な管理」という考え方。

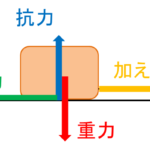

今までは物質ごとに個別具体に法令で規制していたけど、危険性・有害性に関する情報を提供するから、みんなはそれ使ってリスクアセスメントしてばく露防止の方法を各自考えてね、というわけです。

で、理科室における化学物質の管理をうちら理科教師が自律的にやらなくてはいけないというわけ。

今日のまとめ

化学物質管理も自己責任の時代。自分の身は自分で守るしかない。

コメント