ゼネコンを2つつなげて

これは、手回し発電機。ゼネコンとよく呼ばれますね。

ゼネコン(Genecon)とはナリカが産業財産権を持っていますが、結構海外の理科教材販売サイトでも見かけます。

透明で中の構造が見えますが、ハンドルが回転すると歯車が動き、発電機で発電します。

このゼネコンを2つつなげてみます。

2つのゼネコンのうち片方(ゼネコンAと呼びます)のハンドルを回すと、もう一つ(ゼネコンBと呼びます)のハンドルが回り始めます。

これはゼネコンAのハンドルを回すことで発電機から電気エネルギーが発生し、それがゼネコンBの中にある発電機をモーターとしてはたらき、ハンドルを回したわけです。

(ゼネコンAの)運動エネルギー⇒電気エネルギー⇒(ゼネコンBの)運動エネルギー

では、ゼネコンAのハンドルを10回回すとき、ゼネコンBのハンドルは何回転するでしょうか。

実験の動画を見てみましょう。手前で回しているゼネコンAと、後ろ側にあるゼネコンBがつながっています。ゼネコンAは10回回していますので、ゼネコンBのハンドルの回転を数えてみてください。

ありゃ、たった2回。変換効率20%!さすがにこれはどうよよって感じですね。ではもうリテイクした動画をどうぞ。ゼネコンAのハンドルを1回転ごとに止めているパターンと、一気に連続で10回回しているパターンでやってみました。

ゼネコンAのハンドルを1回転ごとに止めた時はゼネコンBのハンドルは3回転半動きました。次に一気に回すと6回転しました。ゼネコンBのハンドルの動きをよく見てみると、ゼネコンAのハンドルを回しはじめたときはなかなか動きにくいのですが、一度動き始めるとフットワークが軽くなっています。なのでゼネコンAのハンドルは止めずに回し続けることがコツですね。 で、授業で実験をしたら、多くの班が5回から7回の間で収まりました。変換効率は50~70%ということになります。Aを10回回せば、Bも10回回ってほしいのですが、音や熱のエネルギーにも変換されてしまうので、変換効率100%!とはいかないのですね。

位置エネルギーから電気エネルギーへ

もうちょっと難しめのケースをやってみましょう。位置エネルギーから電気エネルギーへの変換効率を求めてみます。

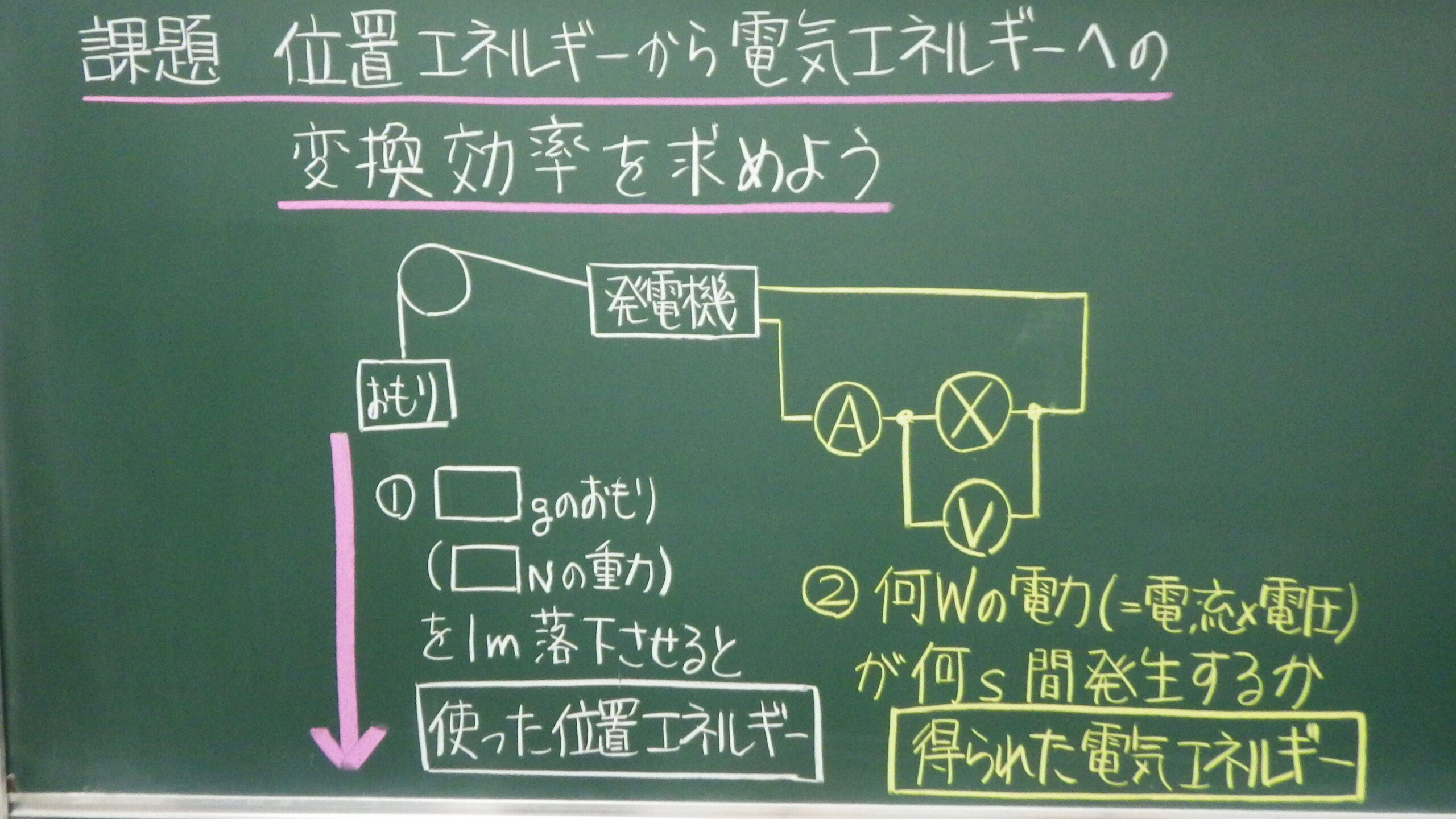

課題:位置エネルギーから電気エネルギーへの変換効率を求めよう

今回はちょっと変わったゼネコンを使います。

ハンドルの代わりに、丸い金属がついていますね。これは「プーリー付きゼネコン」と呼ばれますが、滑車つきゼネコンと言わず、わざわざ英語でプーリー(pulley)とイキっているところがたいへん微笑ましく感じます。

プーリーにタコ糸を巻き付け、タコ糸のもう一端に重りとして水の入ったペットボトルを結びつけます。

で、電気回路がわには豆電球(6.3V用)と電流計電圧計をセットします。

そして、1mの高さからペットボトルを落とすと、プーリーが回転し、ゼネコンが発電します。

その時の電圧、電流、そして着地するまでの(発電していた)時間を測ります。電圧、電流、時間をかけると、得られた電気エネルギーの大きさが求まります。何回か実験を繰り返して電気エネルギーの平均をとりましょう。

あわせて、ペットボトルの質量も測定します。

ペットボトルの質量がわかれば、ペットボトルにかかる重力がわかりますね。これに1mをかければ、1mの高さにあるときのペットボトルの位置エネルギーが求められます。これが支払ったお金。

一方、先ほどの実験から電気エネルギーの量が求まります。これが受け取った商品の値段です。

電気エネルギー÷位置エネルギー×100%で変換効率が求まります。

標準的な一つの班の実験結果の例です。

ペットボトルの質量 500g

1回目 電圧 3.6V 電流0.11A 時間4.4秒 エネルギー 1.74J

2回目 電圧 3.7V 電流0.11A 時間4.3秒 エネルギー 1.75J

3回目 電圧 3.2V 電流0.12A 時間4.5秒 エネルギー 1.72J

平均 エネルギー 1.74J

このとき

位置エネルギーは 5N×1m=5J

電気エネルギーは 1.74J

変換効率は 1.74J/5.0J=34.8%

と求まります。

結論 今回調べた位置エネルギーから電気エネルギーへの変換効率は34.8%でした

コメント